“Esto”, lo innombrable, de lo que no se habla, lo que no existe, es la homosexualidad. Y el discurso dominante en África es que aquí no hay ‘de eso’. ‘Eso’ son gays y lesbianas, hombres y mujeres que viven su sexualidad escondidos, con miedo y bajo amenazas de todo tipo.

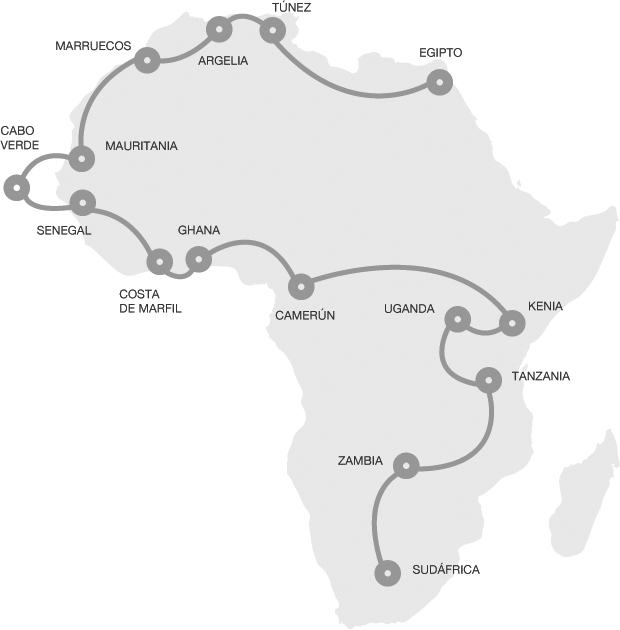

Una realidad que el periodista Marc Serena pone blanco sobre negro en su libro Esto no es africano (Editorial Xplora), un recorrido por 15 países del continente para ofrecernos un relato real y equilibrado sobre el día a día de personas normales, que viven su sexualidad bajo la lacra del miedo y la vergüenza.

Relatos aderezados por descripciones minuciosas de las ciudades y lugares que el autor va visitando. Así, el lector puede sumergirse en los olores y sabores de El Cairo, Nuakchot o Lusaka; revivir de primera mano los días anteriores a las primeras elecciones democráticas de Túnez o transportarse a la intensa vida nocturna de los cabarets de Orán, en Argelia.

Pero sobre todo, es un libro extremadamente duro, que da a conocer la brutal realidad a la que se enfrentan miles de personas en todo el continente. “En Senegal, si eres gay, eres peor que un perro. Todo el mundo puede hacer contigo lo que quiera», explica Guirane, un joven que malvive como puede repudiado por su familia y amigos después de que su rostro fuera difundido por los medios de comunicación –que hacen piña con sus gobiernos y se llenan de sensacionalismo cuando hablan de homosexualidad–.

Similar es la historia de Said. Un marroquí ya no tan joven que puso todas sus esperanzas de una vida mejor en su viaje a España. Una aventura que le llevó a gastarse todo su dinero, embarcarse en una patera y soñar con un país donde no sería discriminado, pero cuya alegría sólo duró unos días. Los que pasó antes de ser deportado de nuevo a Marruecos, donde sólo le esperaba la vergüenza por haber fracasado en su intento y la imposibilidad de encontrar trabajo, después de haber sido condenado por a cuatro años de cárcel por ser homosexual y que, de nuevo, su rostro fuera difundido por la prensa. “Al final ya no sabes quién puede ser cruel contigo”, dice, después de narrar algunas de las palizas que ha recibido. La idea que se desliza es la misma que en el caso de Senegal: la única salida es la prostitución y, de ésta no se sale inmune fácilmente.

Más amables son otros capítulos, como el dedicado a Cabo Verde, donde gais y travestis viven su vida sin demasiados peligros a la vista y cada año se celebra el carnaval y el Orgullo Gay de Mindelo. O el que nos habla de Costa de Marfil, cuya capital, Abiyán, se considera la capital rosa de África Occidental. Un país donde el código penal no castiga la homosexualidad y donde el autor pudo asistir a una boda ‘simbólica’ entre dos hombres. Una situación envidiable, comparado con los países de su entorno, pero que no significa que la homosexualidad esté socialmente aceptado, ni mucho menos.

En Ghana conocemos a un joven gay que, para su sorpresa, descubrió que su padre y su madre eran también homosexuales. Una pareja de conveniencia para no despertar sospechas y dos vidas independientes. “En Ghana, gais y lesbianas acostumbran a tener hijos. Así consiguen ser respetados. Por eso, mis padres nos tuvieron a nosotros, para evitar suspicacias”.

Algo similar a lo que tiene pensado hacer John, convencido de que tendrá hijos, aunque sea con alguna amiga, para agradar a su madre. John es gay y albino en Kenia, un país donde las dos cosas se consideran un castigo diabólico. Aceptar su albinismo fue difícil -en Kenia son considerados gente de segunda categoría- pero al menos contó con el apoyo de su familia. Para la homosexualidad, ni eso. “Una vez salió un gay por televisión y escuché comentarios muy negativos. No entendían por qué había escogido ser gay si va en contra de la Biblia y de toda ética. Fueron bastante desagradables”. Y, sin embargo, el joven ha conseguido sobreponerse a todo ello. Y ha sido gracias a las redes sociales, donde conoce a otros chicos como él, con los que ha formado un interesante grupo de amigos. Un grupo con el que ir a algunos de los pocos bares de ambiente de Nairobi, donde la ley es más permisiva que en la fanática vecina Uganda, un país donde Gloria no se atreve apenas a salir de casa y mucho menos a confesar su orientación sexual.

A otro país vecino, Tanzania, también nos lleva Marc Serena en su viaje. Un destino donde comunidades del norte del país mantienen una ancestral tradición, conocida como nyumbantobu, por la cual las mujeres sin marido y sin hijos (bien porque no tuvo o porque éstos murieron), pueden casarse con otras mujeres. Es así como conocemos un matrimonio de chicas a las que no podríamos llamar técnicamente lesbianas, pero que demuestra que la homosexualidad no llegó a África con la colonización.

El libro pasa también por Zambia, Camerún y Mauritania, hasta terminar su recorrido en Ciudad del Cabo, probablemente la ciudad más abierta de Sudáfrica, el único país africano donde la homosexualidad es legalmente reconocido y uno de los primeros del mundo en permitir el matrimonio gay –en el año 2006-, donde todavía nos aguarda una sorpresa: el primer imán del mundo en salir del armario. Se trata de Muhsin Hendricks, de 44 años, profundamente creyente y sin ningún problema para hacer pública su homosexualidad y participar en la fiesta del orgullo gay que cada año se celebra en la ciudad. Un soplo de aire fresco tras un buen número de relatos sobrecogedores que dejan claro, como dice Serena en el prólogo, que la homofobia está en ascenso en muchos países africanos.

Relatos, en definitiva, que nos llevan a conocer a “los más débiles del continente más débil”, personas tan vulnerables que en ocasiones no cuentan ni con el apoyo de las ONGs internacionales, -en ocasiones tímidas a la hora de tratar esta cuestión para no perder el apoyo de sus propios gobiernos- y que se enfrentan cada día al desprecio de sus vecinos, amigos y familiares –incluso a pesar de que algunos de ellos son también homosexuales-. Una clara muestra de que sí, la homosexualidad también es africana, aunque la mayoría se cuide mucho de decirlo.