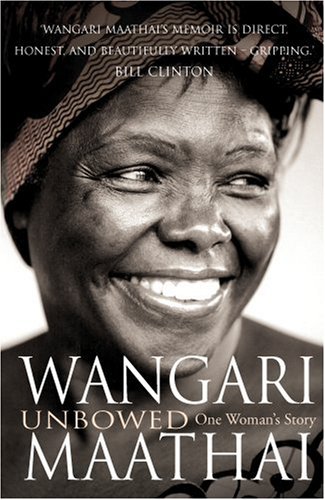

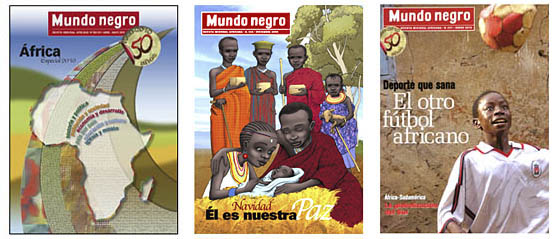

Los años no hacen mella en Mundo Negro. Todo lo contrario. Recién cumplido su 50 aniversario, la revista sobre África por excelencia se presenta con una red de corresponsales más amplia que nunca, un diseño acorde a los tiempos y la misma profesionalidad de siempre. Para conocer mejor lo que hay detrás de esta revista, charlamos con su director, Ismael Piñón.

El padre Ismael Piñón lleva cinco años al frente de la revista, pero su relación con ella viene de largo. El tiempo que estuvo estudiando periodismo en la Universidad Antonio de Nebrija lo pasó a caballo entre la Facultad y la redacción de Mundo Negro, donde se formó como profesional. Después, marchó siete años a Chad, donde se empapó de la realidad africana y llevó a cabo sus labores como misionero.

¿Cómo ha cambiado la manera de informar sobre África después de 50 años?

Los cambios han sido enormes. Comenzó siendo una revista misionera, fundada por el Padre Faré, uno de los primeros combonianos en llegar a España, con dos objetivos: ser la imagen de la congregación en España, pero sobre todo ofrecer información sobre África, un continente del que en España apenas había noticias. Pero él era italiano y no conocía apenas el idioma, así que los primeros números eran prácticamente una traducción de la revista Negrizzia, que se publicaba en Italia.

¿Cómo se pone en marcha una red de corresponsales en África en los años 60?

Por aquel entonces, los corresponsales eran los propios misioneros –hoy en día todavía siguen siéndolo, pero también contamos con periodistas africanos de varios países- y las comunicaciones eran dificilísimas, hasta el punto de que a veces las crónicas se enviaban por carta. Al ser una revista mensual, conseguíamos salir del paso, pero ya te puedes imaginar que no era nada fácil.

¿Es posible hacer información de calidad sin estar sobre el terreno?

Bueno, aparte de los corresponsales, cada año dos o tres personas de la redacción viajan a África. Esto nos permite un contacto directo con la realidad de los países y, sobre todo, hacer contactos que nos sirven para entender mejor lo que sucede. Y en el pasado, era vital también para lograr un buen archivo fotográfico. Además, la mayoría de los directores que han pasado por la revista han vuelto a África, convirtiéndose en nuestros ojos en diferentes países. Pero a pesar de eso, desde hace varios años intentamos darle a la revista un “aire africano”, que sean los propios africanos los que nos cuentan su realidad. Ahora mismo, nuestra ‘estrella’, por decirlo de alguna manera, es Donato Ndongo [ecuatoguineano], que ha sido, de hecho, quien ha heredado la columna que antes hacía Gerardo [se refiere a Gerardo González, ex redactor jefe de la revista y alma mater de la misma], ‘Al margen de la noticia’. También ha sido muy importante la incorporación de Jean-Arsène Yao [periodista costamarfileño] a la redacción. Tiene una gran formación, habla un español excelente y es nuestra referencia a la hora de enfocar muchos temas. Además, siempre que nos llaman para dar una charla o participar en una mesa redonda, le enviamos a él, para que sea un africano quien cuenta su realidad. Y él está encantado.

¿También tenéis periodistas africanos escribiendo para vosotros desde el terreno?

Sí, y cada vez más. De hecho, el último de nuestros descubrimientos africanos ha sido Gustavo Silva, que escribe desde Angola. Le conocimos Gerardo y yo en Luanda, en 2006. Fue reportero de la Televisión Nacional de Angola y después dirigió la radio Ecclesia –emisora de la conferencia episcopal angolana–. Ahora es él quien nos escribe sobre todo lo que sucede en Angola.

Además, colaboramos con la ONG Pannos London, una organización que trabaja con periodistas jóvenes de diversos países de África y nos ofrece temas y contactos. Es un servicio que nos permite seguir hablando de África desde el interior y para los redactores es positivo porque pueden publicar sus textos y, por supuesto, reciben un sueldo, pero a través de la asociación. Nosotros hacemos de plataforma para que el periodista pueda darse a conocer.

¿Cuál es la repercusión que tiene la revista en África?

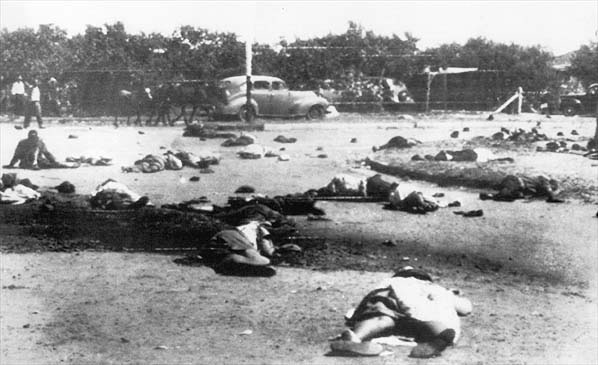

Pues mira, en Guinea Ecuatorial, que es obviamente donde más se lee por estar escrita en español, nos conocen tanto que estamos en la lista negra. Hemos tenido muchos problemas por nuestra línea editorial y los temas que publicamos. En varias ocasiones nos han denegado el visado y el año pasado ya nos dijeron que ni lo intentásemos, porque no nos lo iban a dar. Hemos tenido incluso demandas judiciales por parte de la embajada de Guinea Ecuatorial en España.

¿Y con Marruecos, habéis tenido algún problema?

En Marruecos no, algún pequeño incidente por el tema del Sáhara, pero la cosa no ha llegado a los juzgados.

Aquí en España también habéis tenido algún incidente, si no me equivoco

Sí, sobre todo durante la época de la dictadura. Más de una vez los muros aparecieron pintados: “Curas rojos” y “comunistas” eran dos de las frases favoritas. Especialmente, durante la guerra de Independencia Mozambique [a mediados de los 70] tuvimos algunos altercados por nuestra postura a favor de los ‘rebeldes’. Y también a principios de los 90, cuando tuvo lugar la primera oleada de inmigrantes, la fachada con el mapa de África donde pone ‘Mundo Negro’ apareció ‘decorada’: habían cambiado ‘negro’ por ‘blanco’.

Y en España, qué nivel de conocimiento hay de la revista. ¿Cuál es la respuesta por parte de los lectores?

En la mejor época, en los años 90, llegamos a tener una tirada de 100.000 ejemplares. Ahora estamos a la mitad, unos 50.000, pero no nos quejamos, tal y como están los tiempos. Además, en cuanto a repercusión, es enorme la cantidad de gente que llama pidiendo información, contactos y opinión. Sobre todo cuando hay algún acontecimiento específico, por ejemplo, durante la violencia post electoral de Kenya, en 2007, o el Mundial de Sudáfrica. Nos llaman también de muchos medios de comunicación para pedir contactos.

¿Y vuestra relación con las Instituciones?

Pues mira, alguna vez hasta yo me he sorprendido. Un día se presentaron aquí dos comandantes del Ministerio de Defensa, poco antes de que comenzase la EUFOR -Misión de la Unión Europea para Darfur-, en la que participaron militares españoles. Se habían enterado de que yo había estado ocho años en Chad y me preguntaron si podían venir a hacerme unas preguntas. Fueron muy agradables, me gustó mucho su postura y antes de nada me dijeron: “Mira, somos militares, vamos en misión militar, así que cuéntanos lo que creas que nos puedes contar”. Lo que les interesaba, sobre todo, era saber cómo tenían que tratar allí a la gente, qué dificultades se podían encontrar, qué lenguas se habla, cómo es el clima. Yo les respondí encantado y luego, después, me llamaron un par de veces desde allí y yo aproveché también para tener noticias de primera mano de lo que estaba pasando. Con esto, se puede ver hasta qué punto la revista tiene repercusión en España. Supongo que es normal porque es la única publicación con esta trayectoria informando sobre África.

En dos ocasiones has mencionado a Gerardo González, ¿cómo se lleva su ausencia, después de tantos años al mando y siendo la cara visible de la revista?

Pues te puedes imaginar, han sido nada menos que 42 años al frente y yo, personalmente, lo considero mi maestro. Él comenzó un poco como ayudante del Padre Farei, hasta que se convirtió en el alma de la revista y fue con él con quien comenzó a asentarse. En mi opinión, es el periodista español mejor informado sobre África y lo bueno es que, en cierto modo, sigue representando a Mundo Negro, porque sigue participando en muchas charlas y está disponible siempre que lo necesitamos, ya lo ves [El mismo día de la entrevista, un viernes de Navidad, Gerardo está allí ayudando a buscar unas fotos. Y no parece casualidad]. Como él no habrá otro. Es un periodista laico, comprometido con la causa africana y con la causa misionera.

¿Cómo se consigue una revista tan profesional partiendo de un ambiente misionero?

Eso es algo que siempre nos ha interesado mucho y de hecho la mayoría de los profesionales que hay aquí son laicos, salvo el redactor jefe Luis Esteban Larra, que es franciscano. Porque estamos convencidos de que Mundo Negro ha de ser, ante todo, profesional. Hay un lema, que creó el Padre Farell cuando fundó la revista y que todavía hoy en día sigue siendo nuestro leit motiv: “Específicamente africana, eminentemente misionera moderadamente comboniana y eficazmente formativa”. Somos misioneros, somos combonianos y creyentes y eso está en la revista. Pero hay información pura y dura. De hecho, la labor del director y del redactor jefe es que en cada número se guarde siempre ese equilibrio.

África está de moda y ahora hay muchas organizaciones rebajando e informando sobre el continente. ¿Participáis de alguna manera con estos movimientos?

Sí, claro, tenemos una persona dedicada exclusivamente para el trabajo en red con otras organizaciones, como la campaña ‘África Cuestión de Vida’, y somos parte también de la Mesa por África, creada por la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores. De estas iniciativas se aprende mucho y de vez en cuando aparecen noticias interesantes.

De las crónicas por carta a Internet, ¿cómo va vuestro salto a la red?

Va poco a poco, nos queda mucho por avanzar en este campo, pero nos estamos modernizando. Tenemos dos personas, también profesionales, trabajando en Mundo Negro Digital: uno dedicado a redacción y el otro al aspecto audiovisual. De hecho, hemos creado también Mundo Negro Televisión, que de momento no es más que un blog en el que vamos colgando entrevistas con personajes que, por un motivo u otro, nos parecen interesantes. Queremos modernizar el formato

En tu blog, hablas de luces y sombras para África. ¿Qué futuro auguras para el continente?

Yo creo que tiene un futuro muy bueno. Tiene dos riquezas muy grandes: su gente y su concepto de la vida. El 90% de la población es menor de 25 años y tienen ganas de hacer muchas cosas. Además, hay una riqueza humana tremenda: su concepto de la vida y de la familia y la humanidad que ellos tienen son cosas que a nosotros nos faltan. Ésa es una riqueza enorme y el día que la dejen, África será una de las grandes potencias del mundo. De hecho, ya hay países dando ejemplo de buen gobierno: como Ghana y Sierra Leona, con una mujer al frente por cierto [se refiere a Ellen Johnson]. Para mí esto es un símbolo de que las cosas estén cambiando, el hecho de que en África se elija a mujer como jefa de Estado es algo increíble.

Y que encima haga funcionar al Gobierno

Bueno, en África, cualquier cosa que le des a una mujer funciona, ésa es la experiencia que he tenido yo, al menos. Te propongas lo que te propongas, pon una mujer al frente y funcionará seguro».

Así, con una visión optimista de África y un canto a sus mujeres, nos despedimos, que estos días los medios están hablando mucho de Costa de Marfil y de Sudán y ya hay quien le reclama.* Texto publicado originalmente en Gea Photowords.