Si España sólo pudiera pescar en sus propios caladeros, a estas alturas del año ya nos habríamos quedado sin pescado para todo 2011. Sin embargo, apoyados en los Acuerdos de Pesca que firma la Unión Europea, nuestros barcos extienden sus redes por buena parte del planeta sin reparar en los daños. En África, el abuso está provocando la sobreexplotación del mar y la runia de los pescadores artesanales. Gracias a Greenpeace y la campañao Voces, hemos conocido más de cerca esta situación.

Senegal es un país de una antiquísima tradición pesquera, donde el oficio se ha ido transmitiendo de familia en familia y donde ser pescador era todo un orgullo. Hoy en día, en cambio, la profesión no da apenas para alimentar a la familia y los riesgos a los que se enfrentan los pescadores son cada vez mayores. “No pienso en mí, sino en la generación futura”, explicaba este martes en Madrid, en la sede de Greenpeace, Abdou Karim Sall, presidente del Comité de Reservas Marinas de África Occidental y representante de una de las muchas asociaciones de pescadores del país. “Nosotros no tenemos petróleo ni diamantes; nuestro único oro es la pesca y también nos la estáis quitando”, decía visiblemente enfadado antes de comenzar a explicar su situación.

Una situación que empeora cada día debido a la explotación extranjera y la disminución de capturas para los pescadores locales. Una mañana tras otra, los pescadores artesanales se echan a la mar para ver cómo, irremediablemente, terminan pescando menos que el mes anterior, que el año anterior. Esto se debe tanto a las ingentes cantidades capturas por barcos extranjeros como a las técnicas que estos utilizan, entre ellas la del arrastre, que destruye el fondo marino haciéndolo inhabitable para muchas especies. Además, provoca que los peces se mantengan cada vez más alejados de las costas, lo que no hace sino dificultar las posibilidades de pesca.

Karim, de 45 años, proviene de una familia de pescadores y durante un tiempo trabajó en barcos europeos –es muy habitual que tan sólo una pequeña parte de la tripulación sea del país de origen de la embarcación-, donde se sorprendió de la enorme cantidad de capturas y descartes. Tras ver con sus propios ojos lo que suponía esa aberración, decidió dejar los barcos industriales. Hoy es uno de los portavoces de la campaña Voces de África, con la que Greenpeace intenta concienciar a los gobiernos europeos, y a la propia UE de la amenaza que la sobrepesca supone para los océanos y el futuro de nuestro planeta.La organización ecologista no se opone a la pesca, pero denuncia que la Unión Europea captura en la actualidad entre dos y tres veces más de la cantidad que sería razonable para asegurar la sostenibilidad de los recursos pesqueros.

Uno de los motivos de la emigración

En el oeste africano, la sobreexplotación provocada por los enormes barcos pesqueros –más de dos tercios de los 154 arrastreros de la UE son españoles- no ha afectado sólo a las cantidades de pescado disponible sino que ha contribuido, directamente, a empeorar la situación financiera de los pescadores. Tal y como explica Abdou Karim Sall, además de esquilmar los recursos, los grandes barcos destruyen en ocasiones sus redes, lo que ha obligado a más de un compañero suyo a endeudarse para comprar otras, entrando en un círculo vicioso en el que las deudas no dejan de engordar.

De hecho, la falta de expectativas de los jóvenes, que han crecido viendo cómo las posibilidades de ganarse la vida con la pesca eran cada vez menores, ha sido una de las causas del aumento de la emigración con destino a Europa. Son lo que algunas ONGs, como EcoDesarrollo Gaia, han comenzado a llamar ‘eco-refugiados’: pescadores expulsados del mar que se vieron abocados a la emigración.

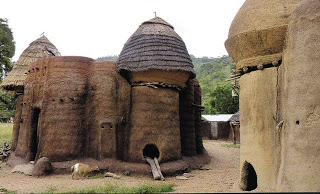

En Mauritania, la historia es otra, pero las consecuencias, las mismas. Tradicionalmente, los mauritanos vivían de lo que la tierra y los animales les daban, pero años y años de interminable sequía les han hecho mirar hacia el mar. Y entonces, se han dado cuenta de que sus recursos también se están agotando.

La realidad es que esta pesca no es, de momento, ilegal, sino que se basa en Acuerdos firmados entre la UE y los países africanos en los que se establecen determinadas cuotas y compensaciones y que incluso en ocasiones van ligados a ciertas mejoras en materia medioambiental o de cooperación. ¿Cuál es el problema entonces? Para empezar, que no existe un control claro, ya que no hay una organización regional de pesca que gestione los recursos de las aguas territoriales africanas. En segundo lugar, y probablemente más importante, que las partes que firman estos acuerdos se basan en cualquier cosa menos en criterios de sostenibilidad pesquera; por ejemplo, intereses políticos, dádivas en forma de Ayuda al Desarrollo, presiones comerciales… Por último, tal y como explicaba el Presidente del Comité de Pescadores de Nouadibú, Ahmadour Ould Beyih, que “los responsables administrativos conocen muy mal el mar. Los firmantes son personas que no se han subido nunca a un barco y a los profesionales no se les escucha”.

Acuerdos de pesca responsables