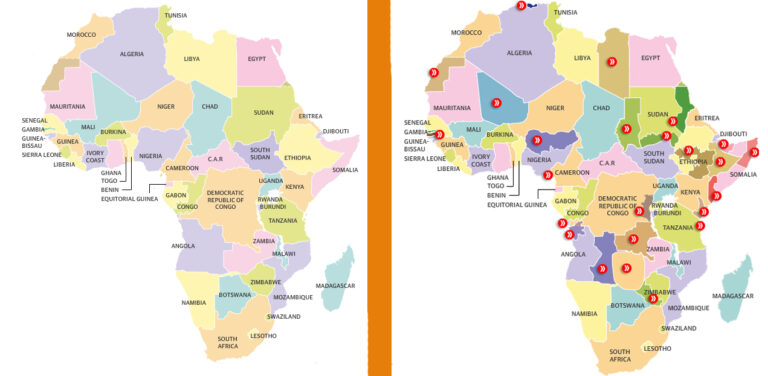

Hace unos meses The Guardian publicaba este mapa interactivo sobre el independentismo en África, que me dejó impresionada. Recoge todos los conflictos nacionales que hay en el continente y nos ofrece lo que podría ser la África del futuro. Me parece un gráfico muy interesante aunque tiene el problema de que mezcla algunos conflictos que son verdaderos dramas nacionales, con movimientos separatistas puramente testimoniales a los que no habría que dar mayor importancia. Y de este modo, creo que se termina por caricaturizar un poco el tema. Porque si hiciéramos lo mismo con el mapa de Europa, o con el de España mismamente, creo que ni nos cabrían las flechas par hacer países nuevos.

Por ejemplo, habla del “Reino de Lunda Tchowke”, al que le asigna ¡la mitad de Angola! Y sobre el que escribe: “este autoproclamado estado no ha sido reconocido, pero tiene una página en Facebook”. No sé nada sobre tal reino, así que no puedo opinar mucho, pero si lo más destacado es que tiene página en Facebook…

Más allá de algunas anécdotas como ésta, la realidad es que en la mayoría de los países existen tensiones, que en muchas ocasiones provocan enfrentamientos, sino guerras más o menos abiertas.

Vamos a ver un somero repaso a estos conflictos. De norte a Sur, nos encontramos con:

– El Sáhara, en Marruecos, que desde hace 30 años reivindica su independencia.

– La Casamance, en Senegal, una reclamación histórica y que ha provocado años de larvada guerra entre los independentistas y el Estado.

– El Azawad, en Mali, una insurrección a la que se añadieron los islamistas y que, después de un año en el que lograron hacerse con el control del territorio, terminó con la intervención francesa que recuperó el poder para Bamako.

– La secta Boko Haram, que reclamaría el norte de Nigeria.

– La Península de Bakassi, entre Nigeria y Camerún que tiene una historia interesantísima: no es un área estratégica, pero sí una zona rica en petróleo y de una extensión de unos 1.600 kilómetros que se extiende entre Nigeria y Camerún. Los dos países se la han disputado desde 1913, y el enfrentamiento terminó con una confrontación creciente en 1993. Lo que podría haber terminado en guerra se lidió, sin embargo, por la vía legal: Camerún solicitó a la Corte Internacional de Justicia que emitiera su dictáment sobre la soberanía de la península –ocupada por Nigeria-, y tras 8 aós de estudio, en 2002, la Corte dio la razón a Camerún. Aunque Nigeria no lo aceptó de buen grado, terminó retirándose de la zona y las partes acordaron tomar medidas de refuerzo de la confianza entre ellas. El problema es que alrededor del 90% de la población son, o se consideran, nigerianos, por lo que en 2006 se formó el Movimiento Bakassi para la Autodeterminación.

– En Angola, aparte del ya mencionado reino de Lunda Tchowke, nos encontramos con el conflicto de Cabinda.

– Kabilya, en Argelia: un pequeño movimiento con sede en París, que reclama la independencia de la pequeña región de la Kabilya, hogar de multitud de bereberes.

– Bengashi, en Libia, que reclama mayor autonomía

Y así hasta casi 24 conflictos diferentes, desde Zambia a Tanzania pasando por Zimbabwe o Etiopía, y sin olvidarnos de los grandes enfrentamientos en la República Democrática del Congo (Katanga y el Kivu), Sudán (Darfur, Sudán del Este y la zona fronteriza con Sudán del Sur) y Somalia (con Somaliland, Puntland y Jubaland).

En resumen, un continente donde muchos no se sienten agusto con su pertenencia nacional y donde hace falta muy poco para que renazcan los conflictos, generalmente impulsados por luchas de intereses.

–