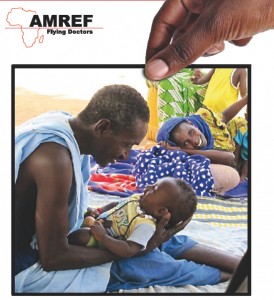

Provocar un “cambio duradero de la salud en África”. Este es el objetivo de la Fundación Africana para la Medicina y la Investigación (AMREF Flying Doctors), la mayor ONG de salud en África, que cuenta con la peculiaridad de haberse fundado, precisamente, en el continente (en 1956) y de contar con un 90% de africanos entre su plantilla.

Centrada en las mujeres y niños pero partiendo siempre desde un enfoque de Derechos, AMREF trabaja directamente con las comunidades, promoviendo que los sistema de salud sean eficientes, capacitando a personal local para que tengan un papel activo en la solución de sus propios problemas, y trabajando a la vez con las instituciones nacionales, responsables últimas de la salud de sus ciudadanos. Así lo explica Alfonso Villalonga, presidente-fundador de AMREF Flying Doctors.

Cualquier iniciativa que pretendamos implementar debe, necesariamente, ir precedida del apoyo y el compromiso de las autoridades locales.

Para todo ello, uno de sus focos principales está puesto en la formación: en los últimos 5 años, han formado a más de 10.000 trabajadores, de forma presencial y a través del e-learning.

En Europa cuentan también con oficinas, a través de las cuales buscan financiación y promueven actividades de sensibilización, como la campañas Stand up for African Mothers , que trajo a Madrid a Esther Madudu, quien explicó su experiencia como matrona en las áreas rurales de Uganda.

Ahora, han lanzado el blog Matronas Africanas, con la colaboración de Patricia Matey e Irene Tato, con el objetivo de acercar la realidad de la formación de cuadros sanitarios en África, concretamente matronas, partiendo de entrevistas a distintos profesionales vinculados al mundo de la salud. Son ellos quienes exponen su visión sobre la mencionada iniciativa “Stand up for African Mothers” (formar 15.000 matronas hasta el año 2015, para reducir la altísima mortalidad materno-infantil) y su opinióon sobre cómo mejor la salud materna en África. De todas las entrevistas, me ha gustado especialmente la opinión de Enrique Santos Bueso, médico del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid.

“Es capital la ayuda económica y la implicación de profesionales cualificados. Pero es fundamental la creación de una infraestructura estable, así como la formación de personal autóctono para el desarrollo constante y progresivo de los diferentes proyectos de desarrollo sanitario y promoción de la salud.