Interesante vídeo para reflexionar sobre el desarrollo y la ayuda, y quien se beneficia realmente de ellos, realizado por Survival.

«¿Qué clase de desarrollo es este que acorta las vidas de las personas?» Roy Sesana, bosquimano.

Interesante vídeo para reflexionar sobre el desarrollo y la ayuda, y quien se beneficia realmente de ellos, realizado por Survival.

«¿Qué clase de desarrollo es este que acorta las vidas de las personas?» Roy Sesana, bosquimano.

El próximo sábado, 15 de marzo, Segovia acogerá un interesantísimo encuentro entre Mara Torres y dos firmes defensoras de los Derechos Humanos en Zimbabwe: Jenny Williams y Mogodonga Mahlangu, miembros de la organización Women of Zimbabwe Arise. Una charla que tendrá lugar dentro del “IV Encuentro Mujeres que transforman el mundo” (14-23 de marzo de 2014) y en la que se hablará sobre la situación de Zimbabwe.

Estas dos activistas son la fundadora y líder, respectivamente, de WOZA, un movimiento de mujeres al que pertenecen ya unas 70.000 personas, basado en la no violencia y cuyo objetivo es luchar contra la opresión y defender los derechos fun damentales.

damentales.

La asociación la fundó Jenny Williams, en 2003, junto a Sheba Dube y aunque originariamente era un movimiento de mujeres, pronto acogió también a homres, en su intención por defender la dignidad y la justicia social. Jenni Williams, cuyo marido e hijos viven fuera de Zimbabue desde 2000, ha sido galardonada con el International Women of Courage por ser un ejemplo de lo que significa la paz. En 2012 recibió el Premio Ginetta Sagan de Amnistía Internacional por proteger la libertad y las vidas de mujeres y niños en zonas donde los Derechos Humanos son violados constantemente.

Magodonga Mahlangu, por su parte, es actualmente la líder de WOZA, y como tal ha coordinado más de 100 manifestaciones públicas no violentas y ha encuestado a casi 10.000 personas sobre sus esperanzas para la creación de un nuevo Zimbabue. A pesar de haber sido arrestada y encarcelada más de 30 veces y sufrir la brutalidad policial junto a Williams, Magodonga Mahlangu se mantiene firme en su compromiso por un futuro para los zimbabuenses.

Magodonga Mahlangu, por su parte, es actualmente la líder de WOZA, y como tal ha coordinado más de 100 manifestaciones públicas no violentas y ha encuestado a casi 10.000 personas sobre sus esperanzas para la creación de un nuevo Zimbabue. A pesar de haber sido arrestada y encarcelada más de 30 veces y sufrir la brutalidad policial junto a Williams, Magodonga Mahlangu se mantiene firme en su compromiso por un futuro para los zimbabuenses.

En 2009 fue galardonada, junto con Williams, con el Premio F. Kennedy de Derechos Humanos entregado por el presidente de EE.UU., Barack Obama, quien manifestó que había demostrado a las mujeres de WOZA y al pueblo de Zimbabue su coraje y el poder de su valentía para minar la fuerza de un dictador, siendo una inspiración para otros que luchan contra la opresión. Magadonga, entonces, aducía: “El futuro no es un regalo. Es un logro, y cada generación contribuye a crear su propio futuro”.

Podéis ver toda la información aquí: http://mujeressegovia.wordpress.com/ y desacargar el programa completo desde este enlace

Encuentro Mujeres que Transforman el Mundo de Segovia 2014 (promocional largo) from La Cárcel, Segovia CCreación on Vimeo.

La homosexualidad es ilegal en 38 países africanos. Más de la mitad de los 54 que conforman el continente, y de ellos, un buen porcentaje impone no sólo la ilegalidad sino penas durísimas, legales y sociales, que van desde la exclusión familiar o el ostracismo laboral, en los casos menos duros, hasta las condenas de cárcel e incluso la pena de muerte, como pretenden implantar en Uganda.

“Es un tema del que los líderes africanos no quieren oír hablar. Ni si quiera admiten que exista. Alegan que es algo no africano, que no tiene cabida allí”, explica George Reginar Freeman, director de la organización Pride Equality Sierra Leona, que actualmente busca asilo en España y quien defiende todo lo contrario: “no sólo la homosexualidad existió siempre en África, sino que la homofobia llegó con la colonización”. George ha estudiado la historia de su país y otras zonas cercanas y habla de la existencia de sociedades primitivas, mascaradas, travestismo, sociedades de hombres… Pruebas de que la homosexualidad ya existía en áfrica, tanto entre hombres como entre mujeres. Sin embargo, la llegada de la colonización y, con ella, de las religiones –tanto el cristianismo como el islam y las iglesias evangélicas que tanto predicamento han tenido entre los africanos- influyó decisivamente para condenar al ostracismo a la homosexualidad.

Hoy, lo más habitual es que los homosexuales sean tratados como apestados por sus propias familias y comunidades. “Mi propios padres me repudiaron cuando supieron que era gay. Yo tuve que vivir en las calles, buscarme la vida como pude”, explica Reginar. Consiguió salir adelante y en 2007, ante la ausencia de organizaciones que atendieran al colectivo y la necesidad de documentar lo que está sucediendo, fundó Pride Equality. Todo fue bien durante un tiempo, hasta que su aparición en un periódico (sin su consentimiento) comenzó la persecución, los problemas y los ataques físicos. Una situación que le llevó a exiliarse a la vecina Ghana, donde por fin contactó con la Fundación Triángulo y la Oficina de derechos Humanos de España que le facilitó la entrada en el programa de Asilo en Europa.

Ha sido precisamente la Fundación Triángulo, a través de su delegación en Canarias, quien la semana pasada le trajo hasta Madrid para explicar su experiencia y participar en el encuentro Ser LGBT en África hoy: realidades y desafíos , en el que también participó Amnistía Internacional, que presentó el informe “Hacer del amor un crimen: Criminalización de las conductas sexuales hacia el mismo sexo en el África Subsahariana”. Una investigación realizada por la organización a la que puso voz Violeta Assiego, responsable de esta área. Tal y como ella misma explicó, “en los últimos 10 años, cada vez son más las personas atacadas en África por su condición sexual y son ya 38 los países en los que se criminaliza la homosexualidad”.

Una criminalización que implica que las leyes de Derechos Humanos no se aplican a la hora de tratar con gays o lesbianas, y una realidad legal que, además, es respaldada por líderes políticos, religiosos, sociales y medios de comunicación. Es más, incluso en países como Sudáfrica –cuya ley es una de las más avanzadas de todo el mundo en materia de igualdad–, existe una violencia extrema contra las mujeres lesbianas. En general, como bien se apreceia en el informe, la situación sigue siendo bastante preocupante. Por un lado, hace falta formación en Derechos Humanos y homosexualidad para trabajadores, médicos, abogados, medios de comunicación… En concreto, recordaba Violeta Assiego, preocupa mucho la situación en Nigeria, que pretende penalizar cualquier cohabitación entre personas del mismo sexo.

Sin embargo, reconocen desde Amnistía, sí se aprecia la existencia de una sociedad civil que se está movilizando contra la discriminación, algo que también subraya Alfredo Pazmiño, quien señala que, por un lado, la Comunidad Internacional está siendo bastante vigilante, y que también los propios africanos se están movilizando por sus derechos.

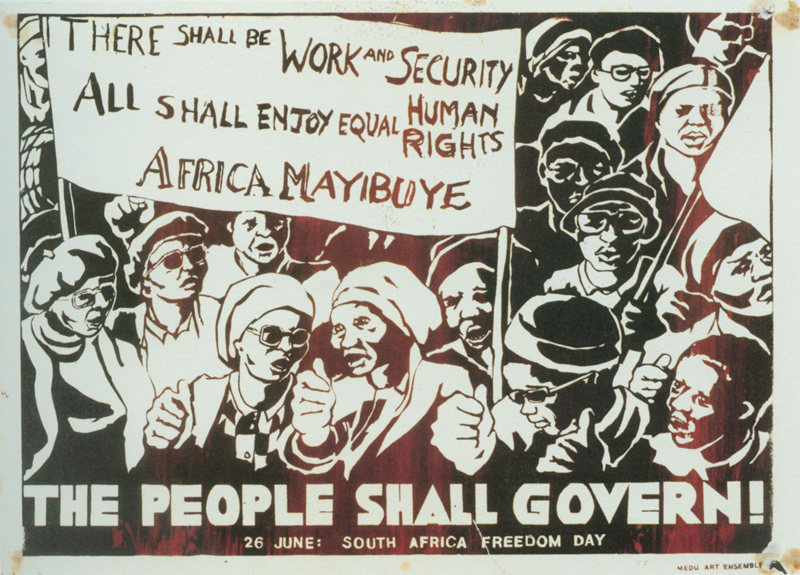

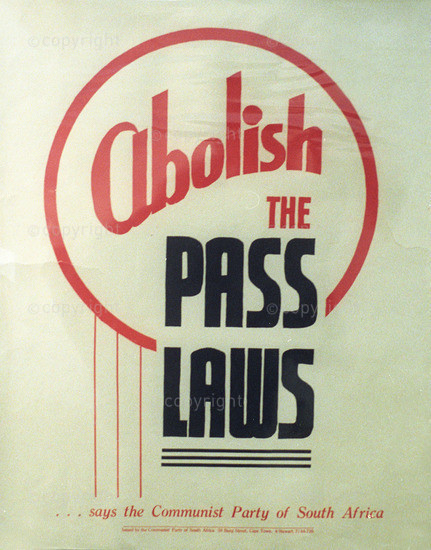

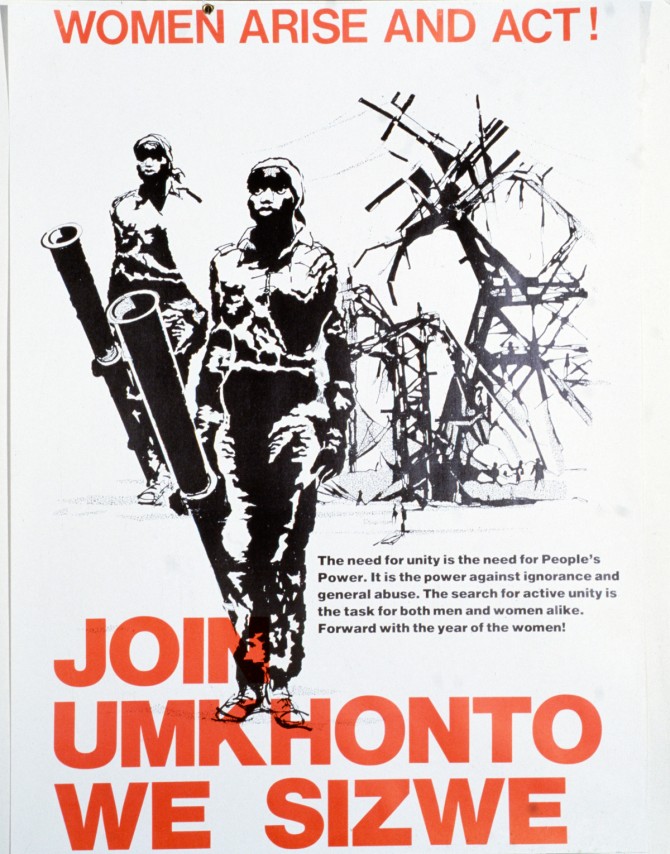

Cuando cualquier tipo de protesta está prohibida, los líderes han sido encarcelados o forzados al exilio, no existe el derecho a voto y apenas es factible la representación legal, sólo queda un pequeño resquicio para la protesta: utilizar el arte, la música, los bailes o el teatro como expresión última de la resistencia. Esto es precisamente lo que hicieron los sudafricanos negros durante los años del Apartheid a través de todas las representaciones artísticas que nos podamos imaginar.

derecho a voto y apenas es factible la representación legal, sólo queda un pequeño resquicio para la protesta: utilizar el arte, la música, los bailes o el teatro como expresión última de la resistencia. Esto es precisamente lo que hicieron los sudafricanos negros durante los años del Apartheid a través de todas las representaciones artísticas que nos podamos imaginar.

Aunque las más conocidas sean probablemente las que nos han llegado a través de la música de artistas como Miriam Makeba, también el papel de las artes gráficas fue muy importante como arma política, y es precisamente en este aspecto en el que se fija la exposición “Arte en Resistencia: The South African Poster Movement”, organizado por Wiriko y que se puede ver hasta el próximo 1 de marzo en la librería Traficantes de Sueños, en Madrid.

Una retrospectiva a la historia de la resistencia sudafricana a través de sus carteles y fotografías, en los que se aprecia perfectamente la evolución del Apartheid, hasta su desaparición a principios de los 90. Una época de la que se guardan más de 4.000 registros, según el Archivo Histórico de Sudáfrica.

Las artes visuales tuvieron una gran importancia porque llegaban fácilmente a toda la población, permitían codificar los mensajes y reflejan sin miramientos la realidad que vivían a diario millones de personas, tal y como explicó Vanessa Anaya, miembro de Wiriko y encargada de la presentación de la muestra.

El llamado South African Poster Movement tiene su verdadero momento álgido en los años 80, pero ya desde principios del siglo XX algunos carteles reflejaban bien la realidad que vivían los miles de trabajadores negros que fueron llegando a las ciudades en los años 20 para trabajar, en condiciones de semiesclavitud, en las recién descubiertas minas de oro.

Sin embargo, fue a partir de la formalización oficial del Apartheid (1948) cuando comenzó a surgir un movimiento más político, a través del cual se pudo conocer la realidad que se vivía en los guetos entre los trabajadores negros. Eran años de miseria y desigualdad pero en los que la represión todavía no había caído brutalmente contra los negros y en algunos townships como Sophiatown, Alexandra o District Six afloraba la cultura popular en forma de música y bailes organizados en los sheebens, bares clandestinos donde se mezclaban gansters, canción protesta y mucha política.

Precisamente de Alexandra, uno de estos vibrantes townships, surgió el que sería el verdadero documentalista de la vida bajo el Apartheid, Alfred Khumalo, de cuya cámara salieron fotografías que dieron la vuelta al mundo, mostrando sin contemplaciones ni censura la realidad del régimen racista. Imágenes que, junto a la de otros fotoperiodistas como Peter Magubane, se publicaban semana tras semana en la revista Drum Magazine, uno de los mejores archivos para documentar la vida bajo el Apartheid.

Tras la dura represión de los años 60, en los 70 se produce un resurgir del South African Poster Movement, gracias en buena parte al Movimiento de Conciencia Negra, creado por Steve Biko, cuyo discurso, basado en devolver la dignidad a los negros, caló muy profundamente no sólo en los estudiantes sino también en los artistas e intelectuales africanos.

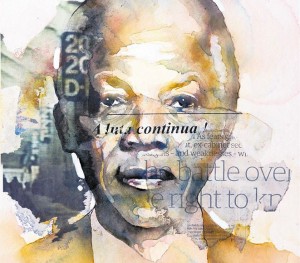

Es entonces cuando toma fuerza la idea de que “los posters no deben ser arte, sino armas de lucha”, y tal es el caso del proyecto Medu Arts Ensemble, -liderado por Thami Mnyele-, cuyos miembros se denominaban a sí mismos como ‘trabajadores culturales’ en lugar de artistas y trabajaban siempre en contacto con la comunidad. Una comunidad que, además, a partir de los años 80 se moviliza cada vez más, y se organiza social y políticamente a través de sindicatos, grupos comunales, educativos… creando una gran necesidad de carteles para difundir sus convocatorias y encuentros. Es entonces cuando se comienza a reivindicar la liberación de los presos políticos, entre ellos de Nelson Mandela, del que en realidad no se tenían imágenes, pues llevaba ya más de 20 años encarcelado.

Cuando, por fin, tiene lugar la esperada transición a la democracia, el movimiento no se detiene, pero sí hay un descenso en la producción de carteles, cambia la temática –temas menos reivindicativos, más enfocados a concienciar a la población sobre la importancia del voto o el peligro del VIH- y algunos de los cartelistas más implicados son dados de lado por los partidos para utilizar a grandes empresas publicitarias a la hora de crear sus campañas. Es el principio del fin de un movimiento que se da por terminado a finales de los 90.

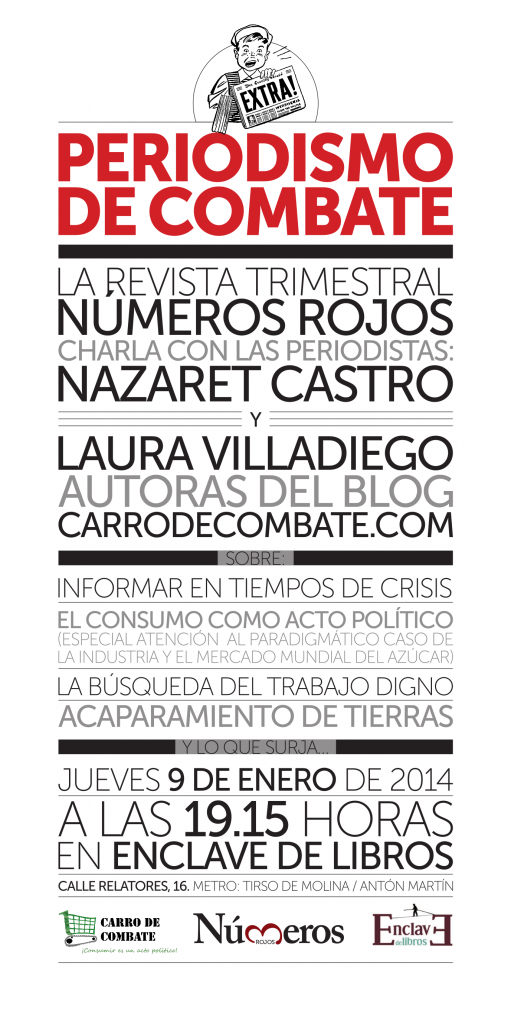

Periodismo para informar en tiempo de crisis. Un tiempo en el que el consumo puede convertirse, si nos lo proponemos, en un acto político, como reza el eslógan de ‘Carro de Combate’, el proyecto de Laura V illadiego y Nazaret Castro, del que ya hemos hablado aquí.

illadiego y Nazaret Castro, del que ya hemos hablado aquí.

Recién llegadas cada una de una punta del mundo, estas dos peridistas presentan este jueves su libro ‘Amarga dulzura‘, una historia sobre el origen del azúcar y las condiciones en las que trabajan las personas que se encargan de recoger y cortar la caña en distintos lugares del mundo, desde América Latina a Asia.

El encuentro será el 9 de enero, a las 19.15 horas en la librería Enclave de Libros (calle Relatores, 16, metro Tirso de Molina).

En el acto, apadrinado por la revista Números Rojos, se hablará también de trabajo digno, acaparamiento de tierras y muchos otros temas que, seguro, os interesan.

Coincidiendo con la muerte, ayer, de Nelson Mandela, los responsables de ‘Le Monde Diplomatique’ publican en abierto una reflexión sobre Mandela y el Apartheid que recomiendo leer.

El texto completo se puede descargar directamente desde su web y lo escribe Achille Mbembe, profesor de Historia y de Ciencia Política en la Universidad del Witwatersrand en Johannesburgo.

Merece la pena leerlo completo, pero quería destacar un párrafo, en el que no habla sobre Mandela sino sobre el Apartheid y las cicatrices que ha dejado:

Bajo el apartheid, la brutalidad tenía tres funciones.

Por un lado, apuntaba a debilitar las capacidades de los negros para asegurar su reproducción social. Estos nunca podían reunir los medios indispensables para una vida digna de ese nombre, se tratase del acceso a la comida, a la vivienda, a la educación y a la salud o, más aún, a los derechos ciudadanos elementales. Esa brutalidad tenía, por otra parte, una dimensión somática. Apuntaba a inmovilizar los cuerpos, a paralizarlos, a quebrarlos de ser necesario. Por último, atacaba el sistema nervioso y tendía a ahogar las capacidades de sus víctimas para crear su propio mundo de símbolos.

La mayor parte del tiempo, sus energías estaban dedicadas a tareas de supervivencia. Estaban forzados a vivir su vida únicamente bajo el modo de la repetición. Tal era, en efecto, la tarea que supuestamente debía llevar a cabo el racismo. Esas formas de violencia y de brutalidad han sido objeto de una interiorización más profunda de lo que se quiere admitir. Desde 1994, se han reproducido en un modo molecular en el plano de la existencia común y pública. Se manifiestan en todos los niveles de las interacciones sociales cotidianas, se trate de las esferas íntimas de la vida, de las estructuras del deseo y la sexualidad o, más aún, del incontenible deseo de consumir todo tipo de mercancías».

Esta entrada forma parte de la serie dedicada a la biografía de Mandela. La siguiente parte puede leerse aquí: Nelson Mandela, la llegada a Johannesburgo.

También puede escucharse en formato podcast, aquí.

Rolihlahla Mandela, que ése el nombre con el que vino al mundo, nació el 18 de julio en el año 1918, en un pequeño poblado del Transkei, lo que hoy es la provincia oriental del Cabo. Miembro del pueblo Xhosa, su padre era un jefe tribal, que trabajaba bajo la supervisión de los ingleses que dominaban el país. Ejercía como una especie de consejero de real, lo que le permitía una buena posición pero una pequeña disputa con uno de los magistrados ingleses le hizo perder su trabajo, su riqueza y su título. Así que la madre de Mandela –la tercera de las esposas- decidió mudarse con sus hijos a Qunu, un pueblo cercano.

Allí el pequeño Mandela pasó una feliz infancia rodeado por vecinos, amigos y familiares como es costumbre en África.

Por entonces se veían pocos blancos por la zona y Mandela apenas tenía contacto con ellos, pero sí se acercaron algunos misioneros y la madre de Mandela se convirtió al cristianismo, siendo Mandela bautizado y enviado al colegio. Era el primero de su familia que asistiría a la escuela. Todo un orgullo. Tenía siete años y no sabía ni una palabra de inglés. Ese día, después de la clase, iba a volver a casa con zapatos nuevos, unas ropas totalmente distintas y un nombre británico, muy británico, el de Nelson. Así le ‘bautizó’ su primer día de clase la profesara.

A los 9 años, falleció el padre de Mandela y el jefe del pueblo Thembu, ofreció hacerse cargo del chico. Era una de esas oportunidades a las que no se puede decir que no, así que cogió al pequeño Mandela y lo llevó a vivir a la residencia real. Allí comenzó a recibir clases de historia, literatura, Xhosa e Inglés y se destacó como un buen alumno, no tanto por su inteligencia como por su disciplina. Allí forjó una gran amistad con Justice, el heredero real, fue tratado siempre como un hijo más de la familia y siguió estudiando hasta que llegó el esperado momento de la Universidad. El joven Mandela ingresó en Fort Hare, la única universidad para negros que hubo en Sudáfrica hasta 1960. Era un lugar elitista, al que muy pocos podían acceder, y estaba regidos por misioneros que se encargaban de dejar claro cuál era el papel de los negros en aquella sociedad. Pero a pesar de ello, de allí iba a surgir muchos de los líderes de la nueva Sudáfrica y allí es donde Mandela comenzó a tomar contacto con el mundo exterior.

Eran los años de la Segunda Guerra Mundial y tanto él como la mayoría de sus compañeros empiezan a tomar conciencia del mundo exterior. Escuchaban el servicio internacional de la BBC los discursos de Churchill, aprendieron que la propia Sudáfrica había entrado en guerra con Alemania y Mandela escuchó hablar por primera vez del Congreso Nacional Africano. Un partido que ya existía desde 1912 y del que muchos años más tarde, él mismo se convertiría en líder.

Allí comienza a forjarse su toma de conciencia política, con pequeñas revueltas en la universidad. Pero no le va a dar mucho tiempo a seguir con sus avances políticos. Antes de acabar su carrera, el jefe les anuncia a él y a su primo que lo ha arreglado todo para que puedan casarse lo más pronto posible. La lobola, la dote que en este caso pagan los hombres a las mujeres, sería pagada inmediatamente y la boda no se retrasaría mucho.

Esto provocó una gran ansiedad en ambos jóvenes, que de ninguna manera tenían planeado casarse. De hecho, Mandela escribe en sus memorias “Por entonces, estaba mucho más avanzado social que políticamente. Mientras que no se me había ocurrido ponerme a luchar contra el sistema político establecido por el hombre blanco, estaba bastante preparado para rebelarme contra el sistema social de mi propia pueblo”.

Y eso es lo que hacen. Son conscientes de que huir es la única opción para escapar del matrimonio. Y eso es lo que hacen. Así que, una noche tomaron el primer tren que salía de la ciudad con el objetivo de alcanzar Johannesburgo, la capital económica del país, por entonces una urbe en transformación, en pleno crecimiento y con la fiebre del oro en todo su apogeo.

Pero viajar en los años 40 por Sudáfrica no era nada fácil para dos negros. Todos los negros mayores de 16 años estaban obligados a llevar encima del “pase para nativos”, que debían enseñar a cualquier policía o funcionario que se lo exigiese. En caso de no hacerlo, les esperaba un arresto seguro. (Continúa aquí…)

La Unesco, organización de Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, ha lanzado esta web monográfica dedicada a las mujeres africanas o afrodescendientes que han sido importantes a lo largo de la historia, a pesar de que su figura haya sido más o menos olvidada. Una iniciativa interesante, disponible de momento en inglés y francés, y dedicada principalmente a estudiantes. Cada módulo cuenta con diversas informaciones sobre la protagonista, que van desde la boiografía a documentos sonoros pasando por cómics y recursos complementarios sobre ellas.

De momento, son 25 las mujeres protagonistas de este sitio, y, como no está en español, me he animado a traducir (y ampliar un poco en algunos casos) lo que nos propone la web.

Estas son algunas de las grandes protagonistas de la historia africana:

Las mujeres soldado de Dahomey: Se trataba de tropas de élite femeninas, que durante los siglos XVIII y XIX contribuyeron enormemente a la pujanza militar del Reino de Dahomey (Benín). Eran enormemente admiradas por sus paisanos y temidas por sus adversarios, debido a que no reculaban jamás ante ningún peligro. Estre grupo de aguerridas mujeres terminó por desaparecer tras la caída de Behanzin, el último rey de Dahomey, después de la penetración colonial francesa, a finales del siglo XIX.

Funmilayo Ransome-Kuti: Nacida al mismo tiempo que el siglo XX, Funmilayo Ransome-Kuti destacó pronto como una activista en lo movimientos educativos y anticolonialistas de Nigeria. Además, funfó la Unión de Mujeres de Abeokuta, en 1944, una organización feminista que ha sido una de las más importantes del siglo XX y que llegó a reagrupar a más de 20.000 miembros y a través de la cual se organizaron decenas de manifestaciones y ctos reivindicativos por la protección y la promoción de los derechos de las mujeres.

Angie Elizabeth Brooks: Nacida en Liberia, Brooks fue la segunda mujer (la primera africana) en presidir la Asamblea General de Naciones Unidas (en 1969). Sin embargo, antes de llegar hasta allí, vivió un matrimonio cuando era adolescente, un divorcio y una larga lucha por estudiar mientras se pagaba sus estudios. Hasta que consiguió una beca en Estados unidos, donde estudió Ciencias, Artes y Derecho. A su vuelta a Liberia, fue la pimera mujer en formar parte de la Corte Suprema de su país, así como profesora de Derecho en la Universidad de Libreville. Murió en 2007 en Estados Unidos, pero en su país le recordaron con un funeral de Estado.

Sojourner Truth:Nacida esclava en 1879, logró escapar a Canadá, para volver a Estados Unidos una vez que la esclavitud había sido abolida en el Estado de Nueva York. Una década más tarde se convirtió en una de las líderes contra la abolición y los derechos de las mujeres. Entre sus textos destaca “Acaso no soy mujer”, un discurso pronunciado en 1851 en el Congreso de la Mujer en Ohio.

En la siguiente fotogalería encontraréis más información sobre otras mujeres que han dejado una huella en la historia de su spaíses, como Awa Keita, escritora y activista maliense; Huda Shaarawi (1879-1947) una de las pioneras del feminismo egipcio, Miriam Makeba o Wangari Maathai, de las que ya hemos hablado en otras ocasiones.