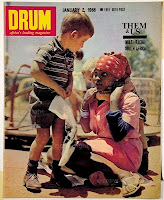

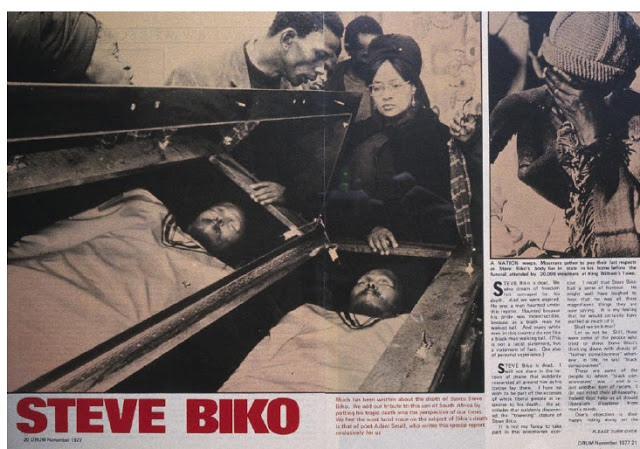

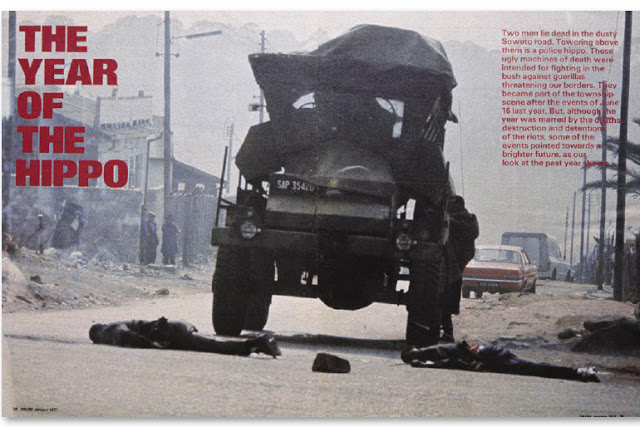

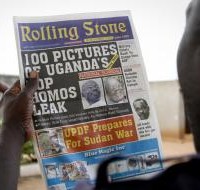

20/10/2010: La Inquisición publicaba los libros prohibidos en interminables listados llamados ‘índices’; los nazis marcaban a los judíos con la estrella de David; hoy, un periódico de Uganda publica los datos personales de 100 homosexuales ugandeses. Con sus fotos y sus direcciones.

Cuesta creerlo, pero la imagen no deja lugar a dudas. El panfleto le dedica casi toda la portada y el editor se excusa en que los gays «están reclutando niños en las escuelas«. Lamentablemente, los medios de comunicación, que tan valiosos pueden llegar a ser, son también el mejor medio para fomentar el odio, crear el pánico y llamar a la acción. Y lo peor es que éste es tan sólo un llamativo ejemplo de la complicadísima situación a la que se enfrentan los homosexuales en Uganda. Para conocerla un poco mejor, os dejo un reportaje que publiqué hace unas semanas en Yo Dona sobre este tema:

Homofobia en Uganda

«Desde hace un tiempo, Kasha Nabagesera intenta pasar el mayor tiempo posible en casa. No es fácil para una joven a la que le encanta salir y quedar con sus amigos, pero es parte de la penitencia que le toca pagar por atreverse a ser lesbiana en Uganda. Su situación siempre ha sido complicada pero sabe que, de aprobarse la Ley contra la Homosexualidad presentada en el Parlamento, podría empeorar exponencialmente. Por eso ha decidido luchar.

En realidad, la homosexualidad ya es ilegal en este país africano, pero un grupo de parlamentarios pretende endurecer hasta el límite la ley, llegando incluso a imponer la pena de muerte en determinados casos. Contra ellos y su potente aparato mediático se ha alzado la voz de un puñado de organizaciones de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales (LGTB), apoyadas por el eco que sus demandas han tenido en la comunidad internacional. En primera línea se ha situado Nagabasera, una de las pocas que reivindica abiertamente su sexualidad y ha decidido no esconderse. De hecho, hace de la necesidad virtud y asegura que, “al menos, la propuesta ha servido para que la sociedad hable abiertamente de la homosexualidad y el país se enfrente a sus propios prejuicios”. Nagabasera es la presidenta de Freedom and Roam Uganda (Farug) y reconoce que hasta ahora “el lesbianismo no era abiertamente perseguido, pero con la nueva ley, pasaremos a ser consideradas delincuentes”.

El borrador establece la pena de muerte para lo que denomina homosexualidad con agravantes: esto es, cuando se practique sexo con un menor o discapacitado o cuando se trate de portadores del sida. Pero aún siendo la disposición más llamativa, para las organizaciones LGBT del país son incluso peores otras dos cláusulas que prevé la propuesta de ley. Por un lado, pretende castigar el “encubrimiento”, de tal modo que cualquier ciudadano esté obligado a denunciar a sus conocidos homosexuales. Por otro, prevé penalizar la promoción de la homosexualidad. Como explica Nagabasera, “esto englobaría cualquier actividad, desde la organización de talleres a la publicación de folletos informativos”, y supondría la condena al ostracismo para organizaciones como la suya, lo que tendría un efecto devastador en la lucha contra el SIDA en parejas del mismo sexo. Una situación que ya comienza a ser crónica en el país, puesto que la estrategia nacional contra el VIH no contempla a los homosexuales, que quedan fuera de las campañas de información, concienciación y reparto de preservativos. Precisamente ésta es una de las grandes preocupaciones de otra conocida activista, Pepe Julian Onziema, [es una mujer], representante de Sexual Minorities Uganda (SMUG), quien en varias ocasiones ha denunciado que los médicos han dejado de atender a gays y lesbianas y que ha sufrido en sus carnes la experiencia de pasar por el calabozo por el delito de repartir información sobre el Sida a homosexuales.

Quizá hayan sido estas cuestiones, o la fuerte presión internacional, las que en el mes de mayo llevaron al presidente ugandés, Yoweri Museveni, –manifiestamente contrario a la homosexualidad–, a crear un grupo de expertos para revisar la legalidad del borrador. Su veredicto, que no es vinculante, fue claro: la propuesta debería ser retirada. Si el Parlamento decidiera seguir esta recomendación, supondría toda una victoria para los gays y lesbianas de Uganda, pero, desde luego, no será más que el principio de una larga lucha de concienciación en un país en el que, según algunos sondeos, hasta el 90% de la población está en contra de la homosexualidad«.

[Actualización: Parece ser que, al menos, la Justicia ha decidido suspender la publicación de esta tabloide, que tenía menos de dos meses de vida, por la publicación de estas fotografías].