23-05-2015.- Con tan sólo 21 años, el joven cineasta René Vautier fue enviado por la Liga de la Educación (Ligue de l’enseignement) a la entonces denominada África Occidental francesa a filmar la vida cotidiana de los campesinos y los avances y ventajas que ofrecía la educación colonial. Fue en 1949, poco después de terminada la guerra en la que él mismo había participado y se trataba, a todas luces, de un encargo propagandístico a favor de la colonización.

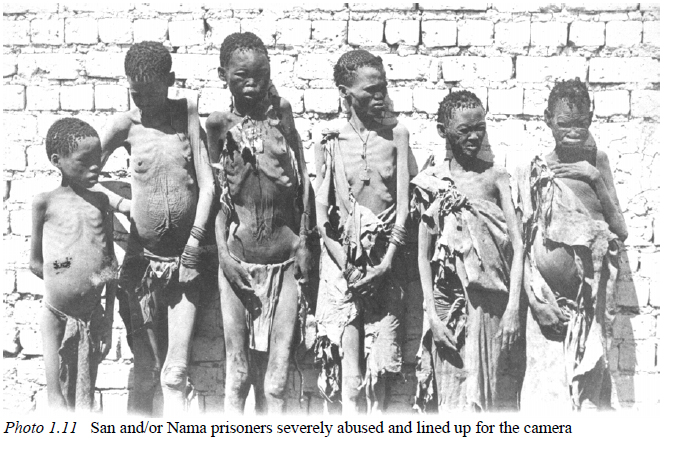

Lo más fácil habría sido dirigir su cámara a las tres o cuatro escuelas instaladas por los franceses y mostrar a negritos sonrientes y agradecidos por esta educación. Sin embargo, Vautier se saltó las reglas a la torera y aprovechó el viaje para filmar las partes más oscuras de la colonización: los niños obligados a trabajar, los hombres contratados a 50 francos el día, las aldeas arrasadas por negarse a pagar los tributos exigidos por los franceses…

El resultado de su trabajo, fue probablemente el primer grito anticolonización del momento y sin duda las primeras imágenes que llegaron a Francia mostrando la realidad de los africanos. Sin embargo, lo cierto es que la mayor parte de Europa no supo de su existencia hasta bien entrados los años 90.

Cine de resistencia

Son, probablemente, las primeras y únicas imágenes que hubo en Europa mostrando el día a día de los africanos, pero las autoridades se cuidaron bien de cortar su difusión. Cuando los responsables franceses vieron los negativos de Vautier decretaron su inmediata confiscación y el ingreso en prisión del responsable. Sin embargo, poco antes de entrar en la cárcel, Vautier logró salvar algunos de esos negativos, que terminó de montar también de forma clandestina convirtiéndose en los 20 minutos de ‘Africa 50’. Veinte minutos de verdades arrojadas a la cara que durante décadas sólo se transmitieron de mano en mano, a través de redes asociativas, nunca sobre los grandes medios nacionales. De hecho, todavía hoy, la película no ha obtenido el ‘visado’ para su difusión en el extranjero –cosa de la que ya poco tiene que preocuparse–, incluso aunque desde 1996 fue oficialmente reconocida y proyectada en la Cinémathèque française.

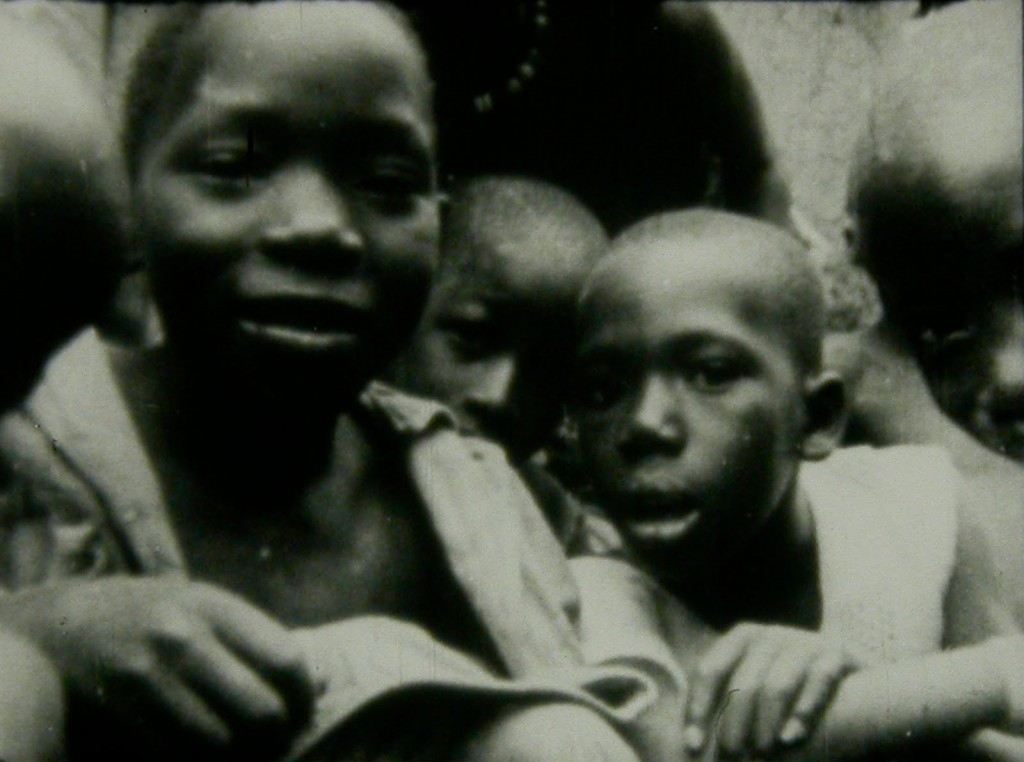

Cincuenta años antes, el corto se les debió atragantar a las autoridades francesas a partir del minuto cinco. Hasta ahí, todo es ‘correcto’. Una serie de imágenes puramente descriptivas, casi antropológicas, sobre la vida cotidiana del África de los años 50. Vemos imágenes de las mujeres con sus peinados extremadamente elaborados, vemos a los pescadores, los carpinteros que hacen los barcos de pesca…

“En los colegios sólo hay plazas para el 4% de los niños en edad escolar. El porcentaje suficiente para que la administración tenga los secretarios y contables que necesita”.

Sin embargo, pronto comienzan las complicaciones: “Como los únicos blancos que se acercan hasta estas aldeas son, o bien el administrador, que viene a llevarse el dinero para pagar los impuestos; o bien los reclutadores, que vienen a llevarse a los hombres para el Ejército, las gentes autóctonas desconfían cuando me ven. Sin embargo, en el caso de los niños, la curiosidad puede más que el miedo”. Una voz en off que habla mientras la cámara enfoca a los niños y los muestra jugando o sin nada que hacer y se pregunta: ¿qué más pueden hacer? “En los colegios sólo hay plazas para el 4% de los niños en edad escolar. El porcentaje suficiente para que la administración tenga los secretarios y contables que necesita”.

A partir de ahí comienza a disparar sin pausa la metralleta en que Vautier había decido convertir su cámara: “¿Te sorprende ver un pueblo sin colegio, sin doctor? En África, los colegios se abren cuando las grandes compañías coloniales necesitan contables para su administración; se envía a un médico cuando las grandes compañías coloniales sienten el peligro de quedarse sin mano de obra (…) Y eso que se trata de pueblos con suerte, porque en ellos reina la paz. Mirad lo que le pasó a otros, no tan afortunados: En Fallaqa, al norte de Costa de Marfil (min. 6.21): el jefe del pueblo no fue capaz de pagar sus impuestos, 3.700 francos. El 27 de febrero de 1949, a las 5 de la mañana, llegaron las tropas francesas, rodearon la villa, apuntaros con sus armas, dispararon, mataron y quemaron el pueblo (…)” explica Vautier mientras las imágenes recorren algunos lugares de la aldea.

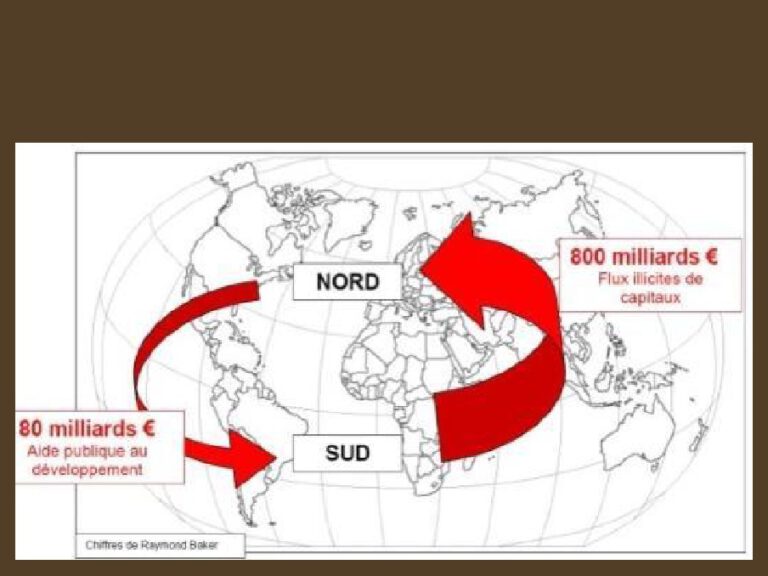

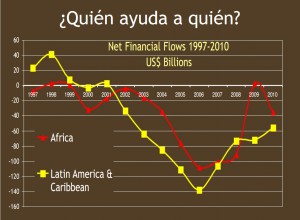

Es, sin duda, una cinta adelantada a su tiempo, pues ataca no sólo el colonialismo, sino también el capitalismo salvaje y el reparto de los recursos africanos. Aprovechando unas imágenes de unos buitres, dice: “Es el reino de los buitres y estos buitres que se reparten África tienen nombres. Sociedad comercial del oeste africano, 650 millones de beneficios en 1949; Companie Française de l’Afrique Occidentale (…) 365 millones de beneficios…”. (minuto 7.45) Beneficios que contrastan con el trabajo casi esclavo que estas compañías imponen a los africanos: «un negro a 50 francos el día sale mucho más barato que una máquina, así que, usemos al negro », dice en un momento de la película.

Tras esta primera experiencia, a pesar de la censura y la condena a un año de cárcel, Vautier no dejó nunca de trabajar en este ‘cine militante’ que le llevó a filmar otros cintas como Avoir 20 dan les Aurès (sobre Argelia, adonde viajó por primera vez siendo un adolescente; un filme que a pesar de ser premiado en Cannes en 1972 sólo se ha emitido una vez en la televisión pública francesa), o Un homme est mort, (sobre la muerte de un obrero a disparos de la policía durante una huelga en Brest) o Les Ajoncs, Les Trois cousins, dedicadas al racismo en Francia. Además, dio la palabra a las mujeres Quand les femmes ont pris la colère, de las que ya habla en el corto sobre África (“machacar el millo ocupa largas horas de la jornada de la mujer; mujeres que tienen, como todas las mujeres del mundo, que ocuparse además de los hijos”).

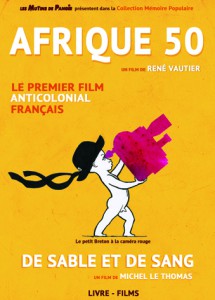

En 1998, Rene Vautier publicó sus memorias: Caméra citoyenne, hoy descatalogado. Precisamente para sacar del olvido a este cineasta comprometido y muy adelantado a su tiempo, el pasado mes de septiembre se publicó en Francia un libro-DVD, titulado ‘Afrique 50 + De sable et de sang‘ en el que se pueden encontrar textos, fotos, cartas y extractos de rodaje del autor. Un recorrido por una vida dedicada al cine y a la militancia anti colonialista que comenzó en 1949 y duró hasta el mismo día de su muerte, en enero de 2015.

** Leer más: René Vautier, el activista de la imagen.