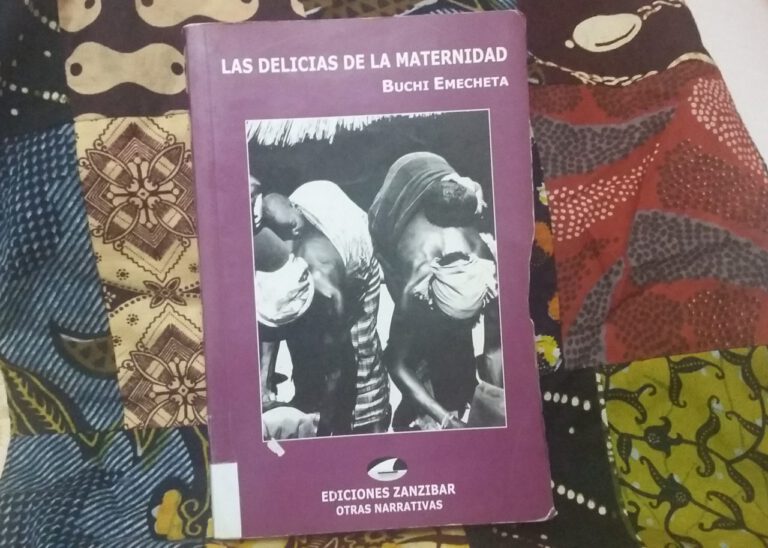

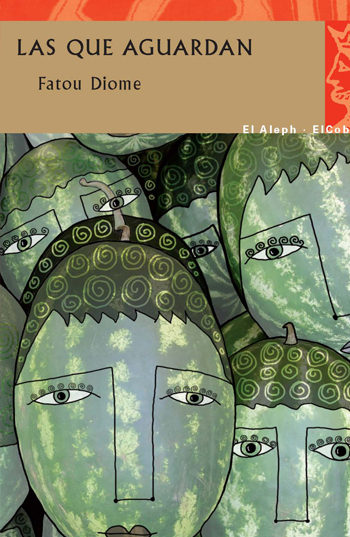

Las delicias de la maternidad o la desgracia de ser mujer. Estas cinco palabras podrían describir la historia que nos cuenta este libro, ambientado en una época y un lugar en el que ser mujer significaba no contar para nada ni para nadie más allá de su función reproductora. Reproductora de hijos varones, claro, pues de lo contrario seguía sin servir para nada. Un libro lleno de realismo y de crudeza, en el que se habla de palizas y vejaciones como de comer o vestirse, pues igual de cotidianas eran.

Los años de la colonización

Nnu Ego es la protagonista de esta historia que comienza en el pequeño pueblo de Ibuza y continúa en Lagos, Nigeria, a principios de los años 30. Nigeria era por entonces una colonia británica donde los negros trabajaban al servicio de los blancos en las labores domésticas o cualquier de los muchos trabajos poco cualificados que demandaban los colonos. Por entonces la vida en las zonas rurales se mantenía todavía igual a como lo había sido durante siglos, mientras que en la capital, el hombre blanco establecía sus formas de vida y rompía de un plumazo tradiciones y costumbres.

Nnu Ego era feliz en Ibuza, pero no consigue dar hijos a su marido, por lo que es apaleada y repudiada. Tras volver a su casa, su padre la envía a Lagos, a casarse con un hombre al que nunca ha visto en una ciudad que no se puede ni imaginar. Nnu Ego no ha nacido en Lagos, no conoce nada de ese mundo. Nnu Ego viene de la aldea, donde las cosas son de otra manera, donde las tradiciones parecen tener un sentido, donde las mujeres sufren, sí, pero rodeadas de otras, iguales que ellas, con su cabaña propia y su campo para producir algo de comer. En Lagos nada es así. Comenzando por el trabajo de su marido, empleado doméstico de una pareja de británicos, que le produce un brutal rechazo.

“Cada vez que veía (a su marido) tender las bragas de la mujer blanca, a Nnu Ego se le crispaba el rostro de dolor.”

Pero las mujeres no están para elegir.

En este libro Buchi Emecheta aborda magistralmente una época de cambios bestiales que se sucedían en cuestión de meses, a merced de la nueva normativa colonial, a la vez que refleja las diferencias entre el campo y la ciudad, el choque de la modernidad, la apisonadora de costumbres y tradiciones que fue la colonización…

“Quieres un marido que tenga tiempo para preguntarte si prefieres comer arroz o beber papilla de maíz con miel? Olvídate. Aquí los hombres están demasiado ocupados de sirvientes de los plancos como para ser hombres. (…) Les han robado la hombría. La pena es que no lo saben. Lo único que ven es el dinero, las monedas brillantes del hombre blanco”, le dice una de las amigas que encuentra en la ciudad».

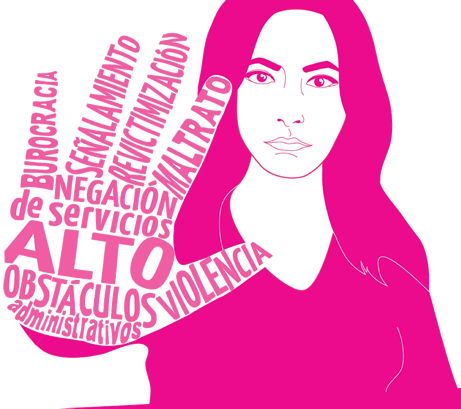

Pero sobre todo, Emecheta se fija en la vida de las mujeres, en la obsesión por dar a luz hijos varones y cómo eso influía automáticamente en su estatus y nivel de vida, en sus posibilidades de tener voz. Un relato cruel con la protagonista y con todas las que van apareciendo a lo largo de sus páginas, pues ninguna se libra de este machismo que aplasta a todas.

Además, la autora aborda un poco más de refilón otros temas costumbristas como las diferencias entre ibos y yorubas; las tradiciones como las sarahs, fiestas informales donde se repartía comida para todos; las celebraciones de nacimientos y bodas… También aborda en profundidad cómo funcionaba la poligamia en las zonas rurales y en la ciudad: las dificultades, los celos y los enfrentamientos entre mujeres, las sospechas y las maledicencias…

El libro aprovecha también para dar un repaso a la historia y cuenta cómo el marido de la protagonista fue prácticamente secuestrado para participar en la II Guerra Mundial, que los británicos llevaban a cabo en otras latitudes pero para la que necesitaban personal.

Por último, la autora toca muy de lleno un tema muy interesante: durante años, tener hijos había sido la manera de asegurarse el futuro, pero hasta en eso la colonización y la modernización les pilló con el pie cambiado. De repente, Nnu Ego y su marido, Nnaife, ven cómo su hijo mayor, al que han dedicado todo su dinero para que pudiera estudiar, decide, precisamente, continuar estudiando: grado superior, universidad, doctorado, y, por supuesto, especialización en el extranjero. Una becas que le permite instalarse en Estados Unidos y (mal)vivir allí pero en ningún caso enviar a casa la ayuda que tanto ansían sus padres. Un doble robo que vivieron en aquellos años y que hace que al final nuestra protagonista, a pesar de sus desvelos por sus hijos, muera en la más absoluta soledad:

«Nnu Ego murió sin hacer ruido, sin un hijo que le diera la mano o una migo que hablara con ella. En realidad, nunca había tenido muchos amigos, por haber estado tan ocupada forjando las delicias de la maternidad. Cuando sus hijos se enteraron, fueron todos al pueblo (…) tuvo uno de los funerales más sonados.. (…) Sin embargo, con el tiempo, se dijo que había sido una mujer malvada hasta después de muerta porque, por más que la gente le pidiera que hiciera fértiles a las mujeres, jamás lo hacía. Pobre Nnu Ego, ni siquiera en la muerte encontró la paz”.