“No era albina. No. Un poco. ¿Medio? Quizás”.

El blanqueamiento de piel. La Ntangan, la blanca. La Demonia, que abandonó a su marido huyendo a Gabón. El matrimonio infantil. La mujer, cuyo único fin ha de ser procrear. Las costumbres tradicionales. La brujería. El amor de su madre, hacia su madre. El enfrentamiento entre familias. Y entre tribus. El rechazo a las “cosas de los blancos” (la medicina, los tribunales…), pero queriendo las cosas de blanco. El problema del albinismo, pero la querencia por la albina. La pertenencia a una tribu. O a la otra. ¿Quién manda sobre la descendencia?. El padre pagó la dote; la madre las crió.

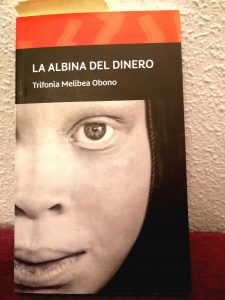

Todo son dudas, contradicciones y un realismo brutal pero a la vez mágico en este libro de Trifonia Melibea Obono, en el que retrata con dureza, con matices, y con un regusto amargo la vida de las mujeres fang en Guinea Ecuatorial a raíz del largo velatorio que sucede a la inesperada muerte de una joven.

Efectivamente, el asesinato de una joven albina en un barrio popular de Malabo marca el comienzo de esta novela en la que Trifonia Melibea nos cuenta la realidad de las mujeres fang en la Guinea Ecuatorial de hoy y de todos los tiempos. Un texto que le sirve poner de manifiesto realidades como la presencia de la brujería, la persecución del albinismo, los enfrentamientos entre tribus y familias o el blanqueamiento de piel, entre muchos otros que aparecen en el libro.

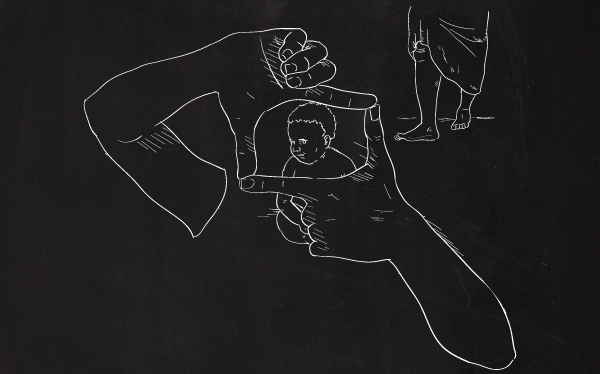

Todo comienza con la muerte de una joven albina, “La Dinero y todo dinero”, que así la llamaban, porque con ella su familia esperaba conseguir una generosa dote: el cuerpo albino es apreciado en vida, pero sobre todo en la muerte, puesto que tendría misteriosos poderes para generar el ascenso político de quien lo poseyera. Junto a ella está su hermana, negra -y por lo tanto fea, “porque todo lo negro es feo”,- pero con una característica aún peor: “un cerebro bañado se sabiduría blanca”. Una mujer empeñada en estudiar, preguntar, mantener su libertad y comprender el mundo a su alrededor. Una vergüenza para toda la familia y un modo seguro de quedarse soltera para siempre.

Así da comienzo la novela y el largo velatorio que le sigue, unos días que sirven a la autora para describir, con todo lujo de detalles, olores y sabores incluidos, los conflictos internos de la familia, que son a la vez los de dos clanes y, quizás, los de buena parte del país.

“Tu hermana está muerta de brujería, oye, chica blanca de cerebro bañada con sabiduría blanca, la ha matado tú”. “¿Por qué iba yo a matarla?”. “Por envidia, tenía la piel blanca y tú negra, tan negra como el carbón. Gustaba a todos los hombres. Las mujeres de piel blanca encuentran pareja en Guinea Ecuatorial, las de piel negra lo tienen difícil”.

Una escritura en la que prosa y poesía se entremezclan sin estridencias, con un estilo propio en el que la repetición de algunas frases se convierte en norma, transportándonos a ese mundo y ese espacio de las mujeres fang en el que desde pequeñas se les repitió una y otra vez lo mismo, de boca de las abuelas, las madres o las vecinas:

“Las mujeres fang lloran cantando. Lloran cantando sus vidas. Las mujeres fang viven llorando. Las mujeres fang lloran cantando”.

Una obra en la que las mujeres, y la vida y la historia de las mujeres son protagonistas, una obra llena de tías, abuelas, hermanas y amigas que se escuchan, se divierten, se apoyan, pelean y se esfuerzan por sobrevivir a pesar de todo.

“Las mujeres fang siempre somos menores. Y no olvides. Tus hermanos son tus hijos y estás en la obligación de criarlos. Una hija fang obedece hasta la muerte.”

La brujería, entremezclada con la tradición, flota en el ambiente, de forma implícita al principio y y extraordinariamente explícita al final. Maldiciones, enfermedades extrañas, muertes misteriosas, de todo hay en esta novela que aprovecha algunas líneas para integrar otras historias, como la de la propia curandera o las tías de la protagonista.

La noche en Malabo arrebata los instintos, confunde, hiere, enamora. El olor a pescado a la brasa con hornos mugrientos y picante molido alimenta las almas de alcohol.

Pero no sólo critica Trifonia a la tradición y las costumbres de su pueblo; también hay dardos para la moral occidental, la Iglesia católica , las sectas, la corrupta democracia, los prohombres del partido, el franquismo y hasta el mismísimo presidente de la República, al que llama El Generalísimo negro.

Un libro completo, intenso y complejo, para dejarse llevar por él y sumergirse en las chozas, en los suburbios, en los olores y en las vidas de estas familias que confluyen en torno a un cadáver.

Trifonia Melibea es una de las voces más conocidas de la literatura ecuatoguineana, una escritora vehemente y valiente que en sus obras ha denunciado sin ambigüedad la opresión que viven las mujeres fang. Ya lo hizo en sus libros anteriores y vuelve a hacerlo ahora con La Albina del Dinero, publicada por Altair y Casa Africa. Melibea estudió en España, es licenciada en Ciencias Políticas y Periodismo, e investigadora en temas de género y mujeres. Habla (y escribe) de forma contundente, siendo políticamente incorrecta aquí y allí. En Guinea Ecuatorial denuncia la discriminación de las mujeres, y de otros colectivos como los homosexuales, y aquí carga contra el colonialismo; allí es la “españolita” y aquí la negra , vive entre dos mundos y, sin embargo, es reconocida, respetada y leída en ambos. En Guinea colabora con publicaciones locales como La Gaceta Guinea Ecuatorial o la revista Bostezo, y da clases en la Universidad Nacional de GE (UNGE), y aquí participa regularmente en charlas, encuentros y en los que sigue acercando mundo y derribando tópicos. Entre sus libros se encuentran La Bastarda y Herencia de Bindendee. Para saber más sobre ella, no os perdáis esta entrevista en Afroféminas