En el aeropuerto de Durban, y en muchos otros a lo largo del país, un gran reloj recuerda que ya queda menos para el gran evento. La cuenta atrás está en marcha desde hace meses.

En el aeropuerto de Durban, y en muchos otros a lo largo del país, un gran reloj recuerda que ya queda menos para el gran evento. La cuenta atrás está en marcha desde hace meses.

Foto tomada el domingo, 1 de febrero de 2009.

Ya se están jugando las primeras rondas y este fin de semana serán la final y la semifinal. En su afán por demostrar al mundo que es capaz de organizar todo tipo de eventos, Sudáfrica ha conseguido hacerse un hueco en el difícil mundo del tenis.

«And some cry for the cutting up or South Africa without delay into separate areas, where white can live without black, and black withour white, wher black can farm their own land an mine their own minerals and administer their own laws. And others cry away with the compoun dystemn, that brings men to the towns without their wives and children, and breaks up the tribe and the house an the mand, and they ask for the establishment of villages for the laboures in mines and industry». (…)

Este es un estracto de uno de los libros más tristes que recuerdo haber leído nunca. El título ya avisa, “Cry, the Beloved Country”. Voy aún por la mitad y no sé siquiera si lo terminaré, porque cada página que pasa es aún más triste que la anterior.

Se publicó por primera vez en septiembre de 1948, cuatro meses después de que el Partido Nacional sudafricano ganara las elecciones e institucionalizara la separación entre blancos y negros mediante el Apartheid. El autor, Alan Paton, había escrito el libro unos dos años antes, así que se puede considerar casi premonitorio, pero lo mejor del libro es que ayuda a entender cómo la sociedad pudo llegar hasta tales extremos. Y lo explica mejor que muchos libros de Historia, porque aunque es una novela, es una ficción basada en la realidad que vivió el autor.

El protagonista de la historia es un viejo pastor anglicano negro, un buen hombre que en sus 70 años de vida no ha salido de la aldea en la que nació, -una aldea en la que ya sólo quedan niños y viejos porque todo el que estaba en edad de trabajar se fue a la gran ciudad- y que de la noche a la mañana se ve obligado a viajar hasta Johannesburgo tras recibir una carta en la que le comunican que su hermana se encuentra “gravemente enferma” y su hijo en paradero desconocido.

En la ciudad le asombran y le asustan las calles, los coches, la gente, los edificios. Todo es nuevo para el pastor que se encuentra con que su hermana está “enferma de otra enfermedad” y que desde que desapareció su marido “ya no tiene un marido, sino muchos”; que su hijo está acusado del asesinato de un blanco, y que tiene un nieto a punto de nacer.

Yes, there are a hundred, and a thousand voices crying. But what does one do, when one cries this thing, and one cries another? Who knows how we shall fashion a land of peace wher black outnumber white so greatly? Some say that the earth has bountry enough for all, and that more for one does not mean less for another, that the advance of one does not mean the decline of another. They say that poor-paid labour menas a poor nation, and that better-paid labour menas greater markets and greater scoper for industry and manufacture. And others say that this is a danger, for better-paid labout will not only buy more but will also read more, think more, ask more, and will not be content to be for ever voiceless and inferior.

Esta historia, una entre tantas similares de las que se producía en aquella época, sirve a Alan Paton para describir la situación de los trabajadores negros que iban a Johannesburgo dejando atrás sus aldeas, donde estaban arropados por sus extensas familias, su pueblo, su tribu, su jefe, con el objetivo, -siempre igual, como hacen tantos inmigrantes hoy-, de buscar una vida mejor trabajando en las minas por una cantidad irrisoria de dinero –ya entonces se sabía que muchas de las minas sudafricanas no eran rentables y que sólo el miserable precio de la mano de obra hacía que se siguieran explotando-, para vivir en los ‘compounds’, unas enormes naves en las que dormían cientos de personas en una especie de cajas, o en chavolas construidas en los alrededores de la ciudad.

Pronto surgía alrededor de toda esta población la prostitución, el robo, y el crimen. El crimen entre los negros, pero también hacia los blancos. Hacia los blancos que les hacían la vida imposible, pero también hacia los que luchaban con ellos por mejorar sus condiciones de vida. Porque cuando uno entra a robar a una casa, no sabe si el dueño si es ‘bueno’ o ‘malo’, qué hace, a qué se dedica, cuál es su familia.

Y entonces la gente blanca empieza a tener miedo. Y cuando un pueblo tiene miedo, cala muy fácilmente el discurso populista, el del “ellos o nosotros”. Y más cuando sabes que tu pueblo no es más que una mínima parte de la población. Que ‘ellos’ son muchos más. Y que, te dicen, “son violentos, matan a la gente, roban por gusto”. Entonces tú te convences, “mucho mejor separados, cada uno por su lado”. “Es lo más justo”, dices, “también para ellos”. Y cuando tú dices esto y tu vecino te corrobora, y te responde, “claro que sí, es lo mejor para todos”, ya no empiezas a verlo raro. Lo ves normal, te parece una buena idea, ¿cómo no se nos habrá ocurrido antes?, piensas. Y se lo enseñas a tus hijos, y a tus nietos, y entonces ellos también lo ven normal, lo más normal del mundo, claro.

“Who knows how we shall fashion such a land? For we fear not only the loss of our possessions, but the loss of our superiority and the loss of our whiteness. Some say it it true that crime is bad, but would this not be worse? It is not better to hold what we have, and to pay the price of it with fear¿ And others say, can such fear be endured?

(…)

We shall live from day to day, and put more locks on the door, and get a fine fierce dog when the fine fierce bitch next door has pups, and hold on to our handbags more tenaciously; and the beauty of the tress by night, and the raptures of lovers under the stars, these things we shall forgo. We shall be careful, and knocke this off our lives, and knock that off our lives, and hedge ourselves about whith safety and precaution. And our lives will shrink, but the shall be the lives of superior beings; and we shall live with fear, but at least it will not be a fear of the unknown. (…)

Todo eso es lo que explica Alan Paton en su libro. El libro más triste del mundo.

*Alan Paton fue siempre un luchador contra la discriminación y el apartheid. Primero a través de su trabajo como maestro y director de un correccional para jóvenes, en el que aplicó normas mucho menos represivas que las que imponía el Gobierno, luego con sus libros y más tarde mediante la creación del Partido Liberal de Sudáfrica, en el que había miembros blancos y negros, hasta que fue prohibido, a principios de los 60. A partir de entonces siguió escribiendo, y contando la realidad de su país cada vez que salía al extranjero, hasta que le retiraron el pasaporte, quedando su vida reducida al ‘exilio interior‘. Se apartó entonces de la vida pública sudafricana, donde no era bien recibido y se recluyó en su casa. Murió demasiado pronto, en abril de 1988, sin poder ver el cambio que se iba a producir en su país, con la liberación de Mandela, la legalización del ANC y el fin del Apartheid.

Cada vez queda menos para la gran cita de Sudáfrica, el Campeonato Mundial de Fútbol, que abrirá sus puertas el 10 de junio de 2010.

Este lunes quedaban exactamente 500 días,y todavía hay dudas sobre si Sudáfrica podrá definitivamente llegar a ser el anfitrión del torneo más importante del fútbol, a pesar de que la FIFA ha repetido en innumerables ocasiones que ‘no hay plan B’.

Lo cierto es que el país está teniendo problemas, muchos de ellos inesperados y externos a la propia Sudáfrica, y otros propios, que están dificultando toda la organización.

Para empezar, no podía ser de otra manera, la crisis internacional. Con la crisis, algunas entidades extranjeras están retirando sus inversiones en el país y para Sudáfrica es ahora mucho más difícil conseguir crédito en el exterior. Esto se suma a que el Rand, la moneda sudafricana, se ha debilitado mucho en el último año (antes 1 euro equivalía a unos 8 rands; y ahora el cambio es de 1-13), con lo que el coste de ejecución de muchos proyectos se está multiplicando.

Además, las previsiones de turistas esperados con motivo del Mundial decrecen cada día. Si en un principio se hablaba de 900.000, la cifra se ha reducido ahora a la mitad. El paro en los países más desarrollados se convertirá en un hándicap para la Copa del Mundo.

Por otro lado, los estadios no van todo lo bien que cabría esperar. Habrá en total 10 sedes, y en teoría 4 de ellas, en las que se jugará la Copa Confederaciones -Johannesburgo, Blomfontein, Pretoria y Rustemberg-, deberían haber estado terminadas en diciembre pasado, pero aún no lo están.

El resto, previstas para diciembre de 2009, van, obviamente, aún más retrasadas.

[Estadio de Cape Town, a finales de diciembre de 2008].

Otro problema, dicen, es que los sudafricanos no están ‘entusiasmados’ con la celebración del Mundial, que no hay demasiado interés, pero yo creo que eso no es cierto. Yo, al menos, con la gente que hablo, siempre se muestra encantada por el ‘Twenty- Ten», que es como lo suelen llamar. El otro día, de hecho, una chica, negra, de las que tienen pasta, me decía que quiere irse a estudiar a EEUU un máster, pero que está pensando en dejarlo para después del Mundial porque va a ser algo muy importante que no se quiere perder.

Otra chica, una filipina que lleva aquí 7 años, estaba exultante hace poco menos de un mes porque la habían pre´seleccionado para trabajar como voluntaria durante el Mundial!.

Y el chico que trabaja donde suelo ir a echar gasolina, negro, sin pasta, no para de hablar de fútbol, del Mundial, de la Copa Confederaciones, de la selección española, de Bafana-Bafana -el nombre que se usa para referisrse al conjunto nacional sudafricano, que significa ‘Los chicos’-, de los estadios, de los entrenadores…

[Un seguidor de los ‘Bafana-Bafana.

[Un seguidor de los ‘Bafana-Bafana.

© www.jamati.com]

Lo que pasa es que, probablemente, la gente normal, la gran mayoría, está más entusiasmada con otras cosas relacionadas con el Mundial, que con el propio torneo en sí mismo. Por ejemplo, con el Gautrain, un tren, bueno, EL TREN, que pasará por Johannesburgo, por Soweto, por Pretoria, por el aeropurteo… y que ayudará a mejorar el pésimo transporte público del país; o con los nuevos autobuses que va a poner en marcha la ciudad de Johannesburg; o con el intento de renovar la ciudad, hacerla más segura y reconstruir los edificios. Porque todo eso, que va sin duda asociado al Mundial, sí que va a tener un impacto positivo sobre sus vidas. El resto, las celebraciones, las televisiones, los turistas… están todavía demasiado lejos para una mayoría de personas que bastante tienen con preocuparse del día a día.

[Imagen de los primeros prototipos de vagones del Gautrain. © Web oficial de Gautrain]

[Imagen de los primeros prototipos de vagones del Gautrain. © Web oficial de Gautrain]

Según Naciones Unidas, un 94% de la población de Zimbabwe se encuentra en situación de desempleo: Zim unemployment skyrockets

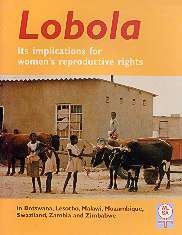

Nunca había oído hablar de la ‘lobola’, una tradición similar a la de la ‘dote’, pero que consiste en justamente lo contrario: la ‘lobola’ la pagan los familiares del novio a la familia de la novia. Es una práctica ancestral que todavía hoy se sigue practicando, al menos en Sudáfrica.

A mediados de diciembre conocía a Nomsa en una peluquería. Empezamos a hablar de todo un poco y era justo unos días antes de que viniera Rubén, así que le estuve contando que en Madrid vivíamos juntos pero que no estábamos casados, que yo me había venido aquí con una beca… Entonces ella me dijo que también tenía novio y que se iba a casar con él, pero que estaba nerviosa porque todavía no sabía las fechas ni nada, ya que sus respectivas familias estaban negociando la ‘lobola’.

Cuando volví a casa estuve buscando por Internet sobre la ‘lobola’ y parece ser que consiste en una serie de negociaciones extremadamente formales y protocolarias, en las que las familias se comunican por carta -aunque se conozcan del barrio de toda la vida- hasta que se llega a un acuerdo; una vez conseguido, se produce un encuentro formal entre ambas familias. Se reúnen alrededor de una mesa con una botella en medio, y cuando todo está acordado, se abre y se brinda con ella.

Pensé que esta forma de actuar sería así en el pasado, que ahora habrían cambiado las cosas, pero resulta que ayer me volví a encontrar a Nomsa y me dijo que ya no estaba nerviosa, porque ya se había solucionado la ‘lobola’, sólo quedaban algunos flecos, así que ya podía empezar con los preparativos. Es decir, un mes de negociaciones y todavía quedan ‘unos preparativos’.

Lo más sorprendente es que Nomsa y su familia no son ‘gente de pueblo’. Viven en Johannesburgo, han estudiado -ella es esteticista y su novio fue a la Universidad- y se nota que han viajado. A pesar de ello, la tradición se sigue manteniendo.

Según lo que leí sobre la ‘lobola’, en teoría no debería ser una manera de enriquecimiento para la familia de la novia ni tener consecuencias negativas para la futura mujer, sino que al final ese dinero repercute en la joven pareja, y los padres les ayudan a construir la casa, comprar muebles…

Pero las versiones difieren.

En algunas ocasiones, el novio considera que ya ‘ha pagado’ el precio por su mujer, con lo que ésta pasa a convertirse en un ‘objeto’ de su propiedad. Igualmente puede haber problemas en el caso de que el marido no se sienta ‘conforme’ con su mujer. Así, en una página web sobre turismo en KwaZulu-Natal(la tierra de los zulúes, una de las culturas que practican el ‘lobola’) dice literalmente: «Si la mujer fuera deficiente en algún sentido, se espera que el padre de la novia la sustituya de algún modo o devuelva parte o todo el ganado -hoy en día dinero-.

En el libro ‘Lobola: It’s Implications for Women’s Reproductive Rights’, escrito por Sara Mvududu se explica cómo «casi sin excepción, la práctica de pagar por la novia tiene como resultado que la mujer se convierta no sólo en propiedad de su marido, sino de toda su familia». En su estudio, Mvududu concluye que esta situación impacta negativamente en los derechos reproductivos de la mujer, quien «se convierte en una máquina de hacer niños».

Por otra parte, hay quienes defienden este sistema, asimilándolo a los ‘contratos pre-matrimoniales’ que se firman en otros lugares del mundo. De hecho, en 2004, la compañía African Innovation diseñó un una especie de contrato, llamado ‘Magadi Contract’, que es un «documento legal para una nueva generación de africanos que no quiere perder sus costumbres, pero desde una posición segura». Según uno de los creadores de la idea, se trata de «restaurar nuestra cultura. El concepto del ‘precio de la novia’ no se refiere a comprar una esposa, sino a construir una buena relación entre dos familias».

Mi hermana, que tiene espíritu aventurero, cabeza inquieta y corazón enorme, me envía este poema de Neruda para ‘justificar’ su última ‘locura’.

Isa, aunque a veces me ponga en plan ‘hermana responsable’ contigo, sabes que me encanta que seas como eres, así que enhorabuena y ánimo, que al final, todo lo que te propones saldrá bien… Tendremos tiempo de hablarlo estos días en Joburg.

¿Quién muere?

Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito,

repitiendo todos los días los mismos trayectos,

quien no cambia de marca,

no arriesga vestir un color nuevo

y no le habla a quien no conoce.

Muere lentamente quien hace de la televisión su gurú.

Muere lentamente quien evita una pasión,

quien prefiere el negro sobre blanco

y los puntos sobre las «íes» a un remolino de emociones,

justamente las que rescatan el brillo de los ojos, sonrisas de los

bostezos, corazones a los tropiezos y sentimientos.

Muere lentamente quien no voltea la mesa cuando está infeliz en el

trabajo,

quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño,

quien no se permite por lo menos una vez en la vida,

huir de los consejos sensatos.

Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música,

quien no encuentra gracia en si mismo.

Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja

ayudar.

Muere lentamente, quien pasa los días

quejándose de su mala suerte o de la lluvia incesante.

Muere lentamente, quien abandona un proyecto antes de iniciarlo,

no preguntando de un asunto que desconoce

o no respondiendo cuando le indagan sobre algo que sabe.

Evitemos la muerte en suaves cuotas, recordando siempre que estar vivo

exige un esfuerzo mucho mayor que el simple hecho de respirar.

Solamente la ardiente paciencia hará

que conquistemos una espléndida felicidad.

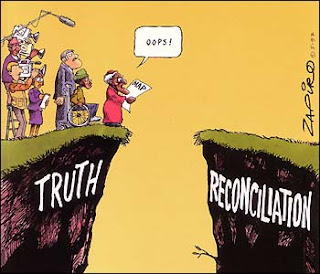

De entre todos los problemas a los que se tuvo que enfrentar Sudáfrica a principios de los 90, probablemente uno de los más difíciles fue afrontar las atrocidades cometidas durante el Apartheid. Como todos los regímenes dictatoriales, en la Sudáfrica del Apartheid se mataba y se torturaba a los disidentes. Decenas murieron “en dependencias policiales”, “ahorcados o tirándose por una ventana” y en las pocas ocasiones en las que se abrió una investigación judicial, la respuesta era invariablemente la misma “no se han encontrado evidencias de maltrato”. Era una época en la que la detención sin cargos podía durar ‘indefinidamente’. Primero, el Gobierno de John Vorster puso el límite en los 90 días; luego, él mismo la dobló a 180 días en 1965, y, dos años después, se hizo indefinida.

La nueva Sudáfrica tenía claro que víctimas y verdugos, opresores y oprimidos tenían que afrontar de alguna manera, juntos a ser posible, el pasado más reciente para poder así empezar una nueva era. Pero no era fácil. Si simplemente se declaraba una amnistía general, las víctimas se sentirían estafadas, y los verdugos impunes por sus fechorías. Por otro lado, si comenzaba una ‘búsqueda y captura’ contra todos quienes habían cometido crímenes durante los años del Apartheid, el proceso sería sin duda contraproducente para el objetivo, que era salvar el abismo de la reconciliación.

El problema era encontrar un punto intermedio entre oas dos opciones. Tras muchas vacilaciones, surgió una idea original, difícil de llevar a cabo, pero que abría una puerta a la esperanza para todos: confesiones a cambio de amnistía. Aquellos que hubieran cometido cualesquiera atrocidades bajo el régimen del apartheid, podían obtener la amnistía a cambio de su confesión.

No todos estuvieron de acuerdo con esta idea, por supuesto, pero el país tuvo el coraje suficiente para llevarlo a cabo y el 5 de diciembre de 1995 una comisión presidida por el arzobispo Desmond Tutú se presentaba ante el país con el objetivo de recopilar las violaciones de Derechos Humanos cometidas entre el 1 de marzo de 1990 y el 5 de diciembre de 1993. Solo tres años, los años de la Transición.

Miembros de la Comisión comenzaron a viajar por todo el país para recoger los testimonios de las víctimas e información sobre las atrocidades que se habían cometido. En total, se investigaron 31.000 casos. Más de diez mil crímenes por año.

En un acto impensable, la comisión no se guardó estos datos para sí, no quedaron en un mero estudio del que sacar unas conclusiones, en ‘información restringida’. El Tribunal de la Verdad y la Reconciliación, (Truth and Reconciliation Comisión, TRC) como se llamó oficialmente, llevó a cabo miles de actos públicos, en los pueblos y en las ciudades, con los ciudadanos asistiendo en directo a cada audiencia. Para que llegara a todo el país, cada una de estas audiencias contó con la asistencia de la televisión, la radio y los periódicos del todos el país. La cadena nacional, la SABC, retransmitió los testimonios en los 11 idiomas oficiales del Estado, y comenzó a emitir un programa especial los domingos por la noche, en horario de máxima audiencia.

Durante los seis primeros meses, el TRC se ocupó de escuchar a las víctimas, con sus escalofriantes relatos. Después vinieron los verdugos. Poco a poco un lento goteo de hombres y mujeres comenzaron a admitir antes todo el país lo que habían hecho a sus propios vecinos: informadores de la policía, palizas, traiciones, asesinatos, torturas…

A partir de ese momento, los blancos sudafricanos que todavía no admitían lo que había significado el Apartheid, los que no creían las denuncias, los que decían no saber lo que estaba pasando, no pudieron negarlo nunca más. Esta vez no se trataba de sospechas ni de denuncias, eran los propios culpables quienes hablaban. Los que dudaban de los periódicos y los testimonios que hablaban de torturas pudieron ver en sus televisiones a un miembro de la Policía Secreta escenificando cómo se sentaba en la espalda de los detenidos, con la cabeza contra el suelo, y cómo ponía una bolsa sobre su cabeza para dejarlos sin respiración hasta la muerte. Algunas de las descripciones eran tan ilustrativas que no hacían falta palabras. Sobraban las palabras. Los sudafricanos de a pie oyeron a los miembros de la unidad química de policías contar cómo habían desarrollado venenos especiales para matar a prominentes líderes negros del país y cómo habían buscado sin éxito una píldora que hiciera infértiles a las mujeres negras –sólo a las negras-.

¿Cómo fue posible que todo esto saliera a la luz tan fácilmente? ¿Que los otrora miembros de los todopoderosos servicios de seguridad hablaran a las primeras de cambio?. Bueno, no fue tan fácil. Primero fue muy poco a poco, todos escudándose en `órdenes superiores’. Pero según iba saliendo a la luz información sobre los asesinatos, otros comenzaron a tener miedo, porque cuando unos hablan siempre salpica a otros.

Al mismo tiempo, se celebró un juicio contra uno de los más conocidos ‘escuadrones de la muerte’, distinguidos por envolver a sus víctimas en dinamita y hacerlas explotar. Para ellos no hubo verdad a cambio de reconciliación y muchos se sintieron como la cabeza de turco de la transición sudafricana. Estaban enfadados y dispuestos a acusar a quien hiciera falta. El miedo corrió como la tinta entre los que se sabían implicados, y las solicitudes de perdón empezaron a llegar en cascada a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

En otras ocasiones hubo quien se acusó públicamente de los crímenes menores, pero tuvo buen cuidado en omitir los más graves. Pero pronto fueron conscientes de que ahora el gobierno había cambiado y de que lo que antes era ‘información reservada’ ya no lo era nunca más, y de que las pruebas estaban ahí y ya no había jueces dispuestos a dictar sentencias a su favor alegando ‘falta de evidencias’. Y como la única manera de conseguir la amnistía era la confesión, siguieron aumentando las peticiones ante el tribunal.

Al final, claro está, quedaron decenas de crímenes sin juzgar y sin confesar. Algunas víctimas se sintieron aliviadas, pero otras afirmaron después que pasar por todo esto les había hecho sentirse peor de nuevo. Hubo amenazas de muerte contra miembros del tribunal y contra el propio Desmond Tutú. Los más altos cargos del país no tuvieron que pasar por el tribunal en busca de una amnistía y todavía hoy viven un agradable retiro. Muchas familias no se atrevieron a testificar por miedo. Unos se sintieron humillados después de ‘años luchando por su país’, mientras otros sintieron que no había justicia en dar amnistía a cambio de verdad.

En fin, no fue la panacea, sin duda, ni si quiera se sabe a ciencia cierta si de verdad sirvió como una especie de catarsis colectiva para el país o si en realidad pasó más desapercibida de lo que ahora cuentan los libros de historia, pero ¿alguien se imagina algo así en algún otro país del mundo? Que los miembros de las dictaduras argentina o chilena se hubieran presentado, en público, a confesar sus crímenes en lugar de diseñar unas ‘leyes de punto y final’ a su medida. O que lo hubieran hecho los nazis, o los serbios o los croatas, o incluso nosotros mismos, en España.