«Durante años han corrido ríos de tinta sobre la importancia mundial de recursos naturales escasos como el petróleo o el coltán y su importancia a la hora de marcar la geopolítica de las potencias mundiales, diseñar guerras y mover los dictados de los gobernantes. Pero, ¿y si al final lo que termina moviendo el mundo es simple y llanamente la tierra cultivable y los alimentos que en ella se producen?

Desde que en el siglo XVIII Robert Malthus expusiera su teoría sobre la Población, según la cual ésta crecía a un ritmo mayor que la capacidad para producir alimentos, estudios y análisis de todo tipo la han rebatido dejando claro que la Tierra es lo suficientemente grande como para abastecer a todos sus habitantes, y que los nuevos avances científicos permiten mejorar la agricultura obteniendo mayores cosechas. Pero la insuficiencia no es el problema. La verdadera cuestión es, como siempre, ¿a qué precio? (…)

Muchos países emergentes y otros tantos del mundo desarrollado no son autosuficientes en alimentos, algo que hasta hace poco no parecía preocupar a nadie, pues se compraban materias primas a bajo precio.

Pero en 2008 la cosa cambió. A mediados de ese año, los precios reales de los alimentos se situaron un 64% por encima de sus niveles de 2007, una brutal subida que sólo se había producido una vez con anterioridad en la Historia: a comienzos de los 70, debido a la crisis internacional del petróleo. (…)

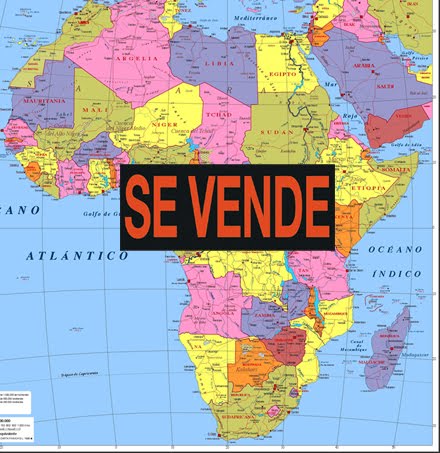

Según publicaba la Agencia Efe en mayo de 2008, el Gobierno chino está estudiando un plan para estimular a sus empresas a adquirir terrenos de cultivo en regiones en desarrollo para asegurarse así el suministro de cereales. (…) China es uno de los países más dependientes del mundo en lo que a agricultura se refiere e importa, por ejemplo, el 60% de la soja que consume. De hecho, ya antes de la crisis de los alimentos de 2008, Pekín había realizado inversiones en terceros países: en 2005, por ejemplo, compró 1.000 hectáreas de tierra en Mozambique para el cultivo de arroz y maíz.

Y no es sólo China. Según una estimación de The Economist, “en los últimos dos años, hasta 20 millones de hectáreas de tierra arable, un área tan grande cómo toda la superficie agrícola de Francia, ha sido adquirida por países como Arabia Saudí, Kuwait y China”.

También India ha comenzado su carrera en pos del ‘outsourcig’ agrícola. Más de 80 compañías indias han invertido en enormes plantaciones en Etiopía, Kenia, Madagascar, Senegal y Mozambique para cultivar grano destinado al mercado doméstico.

»] Los Estados del Golfo, por su parte, compran tierras, pero lo que de verdad necesitan es agua. Construidos muchos de ellos en el desierto, sus tierras no son lo suficientemente fértiles como para ofrecer alimentos a todos sus ciudadanos, y los multimillonarios programas de irrigación, que hasta ahora han dado resultados, son difíciles de mantener a largo plazo. (…)

Los Estados del Golfo, por su parte, compran tierras, pero lo que de verdad necesitan es agua. Construidos muchos de ellos en el desierto, sus tierras no son lo suficientemente fértiles como para ofrecer alimentos a todos sus ciudadanos, y los multimillonarios programas de irrigación, que hasta ahora han dado resultados, son difíciles de mantener a largo plazo. (…)

También Corea del Sur y Japón, dos pequeños países superpoblados que durante años han dependido enteramente de la importación de los alimentos (en el caso de Corea, excluyendo el arroz, el 90% de sus alimentos provienen del extranjero) vieron cómo su balanza exterior sufría un severo revés cuando los precios de los alimentos se multiplicaron.

Las poblaciones se revelan

Muchos de los países importadores entraron en verdadero pánico cuando los estados productores restringieron sus exportaciones para asegurarse alimentos en el interior, cuando comenzaron las primeras revueltas. (…)

El caso más llamativo fue el de Madagascar, donde las manifestaciones callejeras contra el presidente, Marc Ravalomanana, terminaron con un golpe de Estado apoyado por el Ejército y la formación de un nuevo Gobierno liderado por Andre Rajoelina. Entre las causas que exacerbaron la protesta se encontraba la firma de un contrato con la coreana Daewoo, por la que el Estado malgache arrendaba a la compañía asiática 1,3 millones de hectáreas -prácticamente la mitad de su territorio arable- durante 99 años a cambio, única y exclusivamente, de trabajo para sus ciudadanos . Todo ello en un país en el que unas 600.000 personas (el 3,5% de su población) dependen del Programa Mundial de Alimentación de la FAO. (…)

Para la FAO, el mayor problema no es la compra de tierras en sí, sino la poca transparencia con la que se están firmando los acuerdos entre estados y empresas. Como explica la FAO, estos intercambios podrían ser positivos y abrir oportunidades en los países más pobres, creando salidas comerciales, empleo e infraestructuras, pero hasta el momento nada de esto se está produciendo.

[En las tierras que ‘no pertenecen a nadie’ resulta que han vivido miles de campesinos durante generaciones. Foto: Una casa en una zona de frondosa vegetación, muy adecuada para la producción de alimentos en los alrededores de Maputo, Mozambique. Aurora, octubre de 2008].

No se conoce con exactitud a cambio de qué algunos de los países más pobres y corruptos de la tierra están vendiendo sus áreas agrícolas. Estados como la República Democrática del Congo o Etiopía han arrendado propiedades asegurando que estaban desocupadas, pero lo cierto es que cientos de pequeños campesinos las habían estado usando durante generaciones, aunque no tuvieran derechos de propiedad sobre ellas.

(..)

The Economist refleja, citando sin nombrar a un político camboyano, que “un contrato para alquilar cientos de acres de arroz contiene menos detalles de los que encontrarías en un contrato de alquiler de una casa”..