Costa de Marfil vive estos días una situación única: los dos participantes en las elecciones, los mismos que se enfrentaron en la Guerra Civil que asoló el país entre 2002 y 2007, se han proclamado vencedores. El presidente, Laurent Gbagbo, cuenta con el apoyo del Ejército y buena parte de los organismos públicos; Alasane Outtara, con el de la Comunidad Internacional. Lo que un día fue “La perla de África” está a punto de estallar.

Si a cualquiera de los miles de marfileños que en agosto de 1960 celebraban la independencia de su país le hubieran contado que medio siglo después se encontrarían al borde de la guerra, muy pocos lo habría creído. Menos aún lo habrían hecho los jóvenes que a mediados de los 70 se vanagloriaban de vivir en uno de los países más estables y con mejor nivel de vida del continente. Hoy, en cambio, se cuentan con los dedos de una mano los que confían en un futuro en paz.

Precisamente por eso, según datos de Naciones Unidas, son ya 20.000 las personas que han huido del país y se prevé que el número siga en aumento. Tanto que Cruz Roja ha comenzado los preparativos para acoger hasta 45.000 marfileños en Liberia, Guinea, Mali, Burkina Faso y Ghana, todos ellos fronterizos con Costa de Marfil. Son ciudadanos que huyen por miedo a las represalias, incluso aunque no se hayan significado políticamente. Saben que si se desata el conflicto, las milicias armadas de ambos partidos, los Jóvenes Patriotas de Laurent Gbagbo y las Fuerzas Nuevas de Alasane Outtara, no tendrán miramientos con cualquiera que se interponga en su camino. Porque no se trata sólo de política, sino también de dinero y poder, las ambiciones de los “señores de la guerra” que controlan las minas de diamantes, cacao y algodón a lo largo del país. Enfrentamientos velados que subyacen tras la dicotomía entre Gbagbo y Outtara y que hacen que el recuerdo de las fosas comunes y los niños soldado esté todavía muy presente en la vida de los marfileños.

Pero no siempre fue así. ‘La perla de África’ la llamaban en los 60. La economía crecía al 7%, la producción agrícola se multiplicaba, el país se convertía en el primer productor mundial de cacao y Félix Houphouët-Boigny, líder de la independencia y único presidente durante 30 años, paseaba por el mundo dando lecciones de gobernabilidad. Además, allí no existían la xenofobia ni el racismo: los inmigrantes llegaron a conformar el 30% de la población y los matrimonios mixtos estaban a la orden del día.

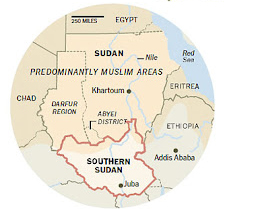

Era un éxito en toda regla, la prueba de que África también podía prosperar. Hasta que las cosas comenzaron a torcerse: la brutal caída de los precios del cacao a finales de los 70 se sumó al desgobierno, dando paso a las tensiones étnicas, nacionalistas y religiosas. En 1993, la muerte de Boigny suponía el inicio de la descomposición del país. El norte, mayoritariamente musulmán, quería desmarcarse del gobierno del Sur y los políticos supieron exacerbar las diferencias étnicas, religiosas y nacionales para pescar en río revuelto. Desde entonces las tensiones aumentaron fomentadas por los propios dirigentes que no dudaron en inventar conceptos como el de ‘ivorité’ -por el cual sólo los ciudadanos marfileños de pura cepa podían presentarse a las elecciones- para quitarse contrincantes de en medio, Ouattara entre ellos.

Pero en Europa no fuimos muy conscientes de lo que sucedía, porque en aquellos años África ya sufría su gran tragedia, el genocidio de Ruanda, y las cámaras de televisión no podían estar a todo. Tras varios cambios de gobierno y un golpe de Estado, en 2002 comenzaba oficialmente la guerra civil con la sublevación de los rebeldes en la zona norte del país. Pero tampoco entonces el conflicto llegó a nuestras pantallas, quizás porque ya habíamos tenido bastante con las guerras de Sierra Leona y Liberia y sus impactantes imágenes de niños soldado y muertos arrastrados por las calles.

La contienda duró cinco años y terminó con una frágil paz. Tan frágil que, como explica Javier Espinosa, corresponsal de El Mundo, “la crisis que sufre ahora el país es tan sólo la continuación aplazada de la que comenzó en el año 2002″. Así que hoy nos encontramos con los mismos protagonistas, las mismas barbaridades y los mismos damnificados: siempre la población civil, que ha emprendido una huida en masa hacia los países vecinos o intenta seguir con su día a día a la espera de que, finalmente, no llegue la sangre al río y la situación se solucione de forma dialogada.

LAS CLAVES DEL CONFLICTO

– ¿Qué ha ocurrido? Tras las últimas elecciones, celebradas en noviembre, ambos candidatos se han proclamado vencedores.

– ¿Cómo es posible? La Comisión Electoral no fue capaz de dar un resultado claro. Tras unos días de indecisión, terminó declarando vencedor a Outtara, con un 54% de los votos, pero para entonces el Tribunal Constitucional ya había proclamado a Gbagbo como ganador. Ante esta disyuntiva, la Comunidad Internacional, liderada por Francia, se volcó en el apoyo a Outtara y desde París hasta se amenazó con la intervención. Finalmente, la CEDEAO ha impuesto algo de cordura y aboga por la negociación para evitar a toda costa la guerra.

– ¿Quién tiene razón? Es prácticamente imposible saberlo, pero lo más probable es que ninguno de los dos contrincantes haya jugado limpio en la votación.

– ¿Qué papel juega Francia? Como antigua potencia colonizadora, siempre ha mantenido un importante control sobre el Gobierno y la economía marfileña. Boigny fue su gran aliado, pero las relaciones con el Ejecutivo de Gbagbo no son nada buenas.

– ¿Qué alega Gbagbo para no dejar el poder? Dice que la Ley está de su parte, ya que el Constitucional le proclamó ganador. En cualquier caso, afirma estar abierto a un nuevo recuento de votos. Sus críticas más furibundas han ido contra Francia porque, dice, ésta es una prueba más de la injerencia del Elíseo en la ex colonia..

– ¿Quién es y qué ofrece Ouattara? Fue primer ministro con Boigny, sus relaciones con Francia son inmejorables -es amigo personal de Sarkozy- y sus apoyos se encuentran sobre todo en el norte del país.

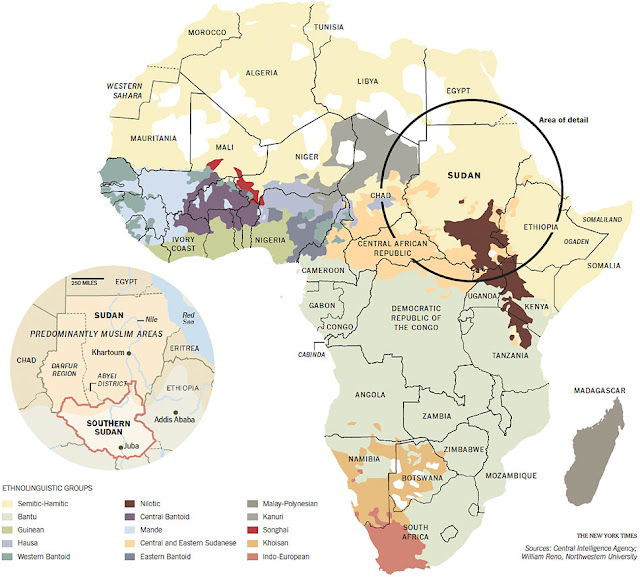

– ¿Qué implicaciones supone para el resto de África? Las ramificaciones pueden ser muchas y graves, ya que las fronteras coloniales atraviesan grupos étnicos que probablemente terminarían por verse implicados.

– ¿Qué opciones tiene el país?

a) Retirada de uno de los contrincantes. Lo más probable es que fuera Gbagbo, ya que tiene en contra a toda la Comunidad Internacional. De momento, le han ofrecido asilo político y tiene garantizado que no será procesado por violación de Derechos Humanos.

b) Intervención. Tanto Francia como la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental amenazaron con hacerlo, pero esta posibilidad se ha ido diluyendo con el paso de los días.

c) Gobierno de Unidad: Es la solución que se tomó en Kenya y Zimbabwe tras situaciones parecidas, pero aquí parece más difícil. Como explica Jean-Arsène Yao, redactor de Mundo Negro y originario de Costa de Marfil, “el reparto de poder es complicado. Ninguno de los dos aceptaría ser el primer ministro, así que la única opción sería que se repartiesen la presidencia y la vicepresidencia, y que a Outtara se le asegurase que podrá presentarse en 2015″.

d) Guerra Civil. Aunque ambos contendientes afirman no querer un enfrentamiento armado, ninguno de los dos parece dispuesto a dar su brazo a torcer para evitarlo.

(Texto publicado originariamente en Gea Photowords)