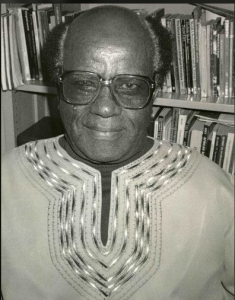

Fue uno de los más destacados académicos y artistas de África, aunque su nombre no es en la actualidad tan conocido como el de otros grandes autores africanos. Es’kia Mhaphlele, autor de novelas, ensayos e historias cortas, además de crítico literario, fue sobre todo un dinamizador cultural del continente. Un hombre que participó -y promovió- los principales encuentros, revistas y eventos literarios relacionados con el continente africano desde las independencias hasta su muerte.

Una figura emblemática de Sudáfrica, activamente comprometido contra la desigualdad y el régimen impuesto por el Apartheid, y que con su trabajo logró allanar el camino a muchos escritores y artistas de todo el continente.

Mphahlele es autor del libro Down Second Avenue (publicado por primera vez en 1959), un clásico sudafricano en el que narra su infancia en un ambiente de segregación, ya desde mucho antes de la instauración oficial del Apartheid, en 1949, y en el que introduce una fuerte crítica contra las condiciones a las que se enfrentaba la población negra bajo el dominio blanco.

Nacido en Pretoria en 1919, en sus memorias cuenta cómo sus padres le mandaron a vivir con su abuela, en una zona remota de la actual provincia de Limpopo, donde aprendió a odiar el colegio. “Empecé a asociarlo con el dolor, el dolor físico, y el uso de la vara (….) Y me prometí a mi mismo que lo detestaría toda mi vida”. Sin embargo, a pesar de su mal recuerdo y de las dificultades en el hogar -su padre abusaba del alcohol, lo que obligaba a la madre a cargar con todas las ocupaciones y pagar las deudas-, Mphahlele terminó convirtiéndose en profesor, tras estudiar por correspondencia en la Universidad de Sudáfrica, y en un firme apasionado de la docencia.

Muy pronto descubrió también su gusto y habilidad por la escritura, y en el año 1947 logró que le publicaran una serie de historias cortas, que aparecieron con el nombre de Man Must Live, editadas por African Bookman, una de las pocas editoriales que por entonces publicaba a esctritores negros y que, además, tenía como objetivo ser asequible para la población de color. Al mismo tiempo comenzó a colaborar con un periódico disidente llamado Voice.

En 1952 comenzaba a asentarse como profesor en un colegio de Orlando, pero su carrera educativa en Sudáfrica terminó pronto, al ser objeto de una de las prohibiciones que imponía el Gobierno por su firme oposición a la Ley de Educación Bantú, aprobada en 1953 y por la que la población negra apenas podía estudiar lo justo para realizar trabajos sin cualificación.

Trabajó entonces como editor de la revista Drum Magazine, (de la que hemos hablado mucho aquí), durante los años 55-57, un lugar donde pronto comenzaría a convertirse en el referente e impulsor para muchos otros muchos escritores y autores de aquellos años.

Sin embargo, en 1957 tuvo que exiliarse, primero a la vecina Leshoto y más tarde a Nigeria, donde continuó estrechamente unido al mundo de la cultura y la academia y mantuvo sus fuertes lazos con los movimientos de resistencia en Sudáfrica. Así, en 1958 participó en el All African People Conference, organizada en Accra, como representante del Congreso Nacional Africano.

En 1962, fue el alma de la organización de la Conferencia de Escritores de Expresión Inglesa en la Universidad de Makerere, en Uganda: Fue “el cerebro detrás del encuentro, construyendo puentes entre escritores africanos y de la diáspora, pero también de América y del Caribe”. Fue un en encuentro clave en el que se pusieron sobre la mesa algunos de los debates que todavía hoy afloran en el continente, como el de la lengua en la que ha de escribirse la Literatura africana, y en el que estuvieron presentes algunos de los que serían los grandes nombres de las letras africanas de los siguientes años: Ngugui Wa Thiong’o, Chicnua Achebe, etc.

Al año siguiente fundó el Chemchemi Creative Centre en Nairobi que quería ser “el lugar donde los jóvenes autores keniatas se conocieran y se nutrieron de la misma fuente”, tal y como cuenta Ngugi Wa Thiong’ó en el prólogo de la última edición de ‘Down Second Avenue” (Penguin Books, 2013). Un proyecto del que saldrían también importantes nombres de la cultura, como Henry Chakava, entre otros, , que se convertiría en uno de los más importantes editores del país. Además, durante varios años fue coeditor de la revista Black Orpheus (1960–64), publicada en la Universidad de Ibadan, y de Africa Today (1967), y en París dirigió el programa africano en el congreso de Libertad Cultural de París.

Entre los años 1966-74 vivió en Estados Unidos, donde trabajó en diversas universidades, hasta que finalmente pudo volver a instalarse con su familia en Sudáfrica. Eran los años de auge del movimiento de Conciencia Negra, de Steve Biko, algo sobre lo que él mismo también había trabajado. Fue entonces cuando decidió cambiar su nombre, volver a los orígenes, y dejar Ezequiel por Es’kia.

Corría el año 1976 y las cosas distaban mucho de ser fáciles. En primer lugar, le fue denegada la vuelta a su trabajo como profesor universitario, aunque se le asignó algo parecido, lo que le permitió conocer de cerca la situación de la educación en su país. Eran tiempos revueltos, en los que tuvieron lugar las revueltas de Soweto y otras movilizaciones para una educación decente. Así pasó tres años hasta que, en 1979, pudo unirse a la Universidad de University of the Witwatersrand como investigador en el Instituto de Estudios Africanos. En 1983 fundaría el departamento de Literatura africana de Wits, convirtiéndose en el primer profesor negro de la institución.

Entre medias, nunca dejó de escribir. Ensayos –The African Image (1962) y Voices in the Whirlwind (1972), en la que trata el tema de la Negritud, el nacionalismo, la escritura de los escritores africanos y la imagen literaria de ÁFrica-; historias cortas, recogidas también en diversos volúmenes (In Corner B (1967), The Unbroken Song (1981), y Renewal Time (1988), y novelas, como Chirundu, una de sus obras más conocidas, publicadas en 1979.

Un activista, en definitiva, profundamente unido a la educación y la cultura, y a la firme convicción de que el arte y los artistas son indispensables para la sociedad. Un muchacho que había comenzado cuidando al ganado y odiando el colegio y que terminaría convertido no sólo en un intelectual sino en el impulsor de numerosos escritores y artistas africanos.

Fallecido en noviembre de 2008, a los 88 años de edad, The Guardian lo denominó como “un gigante de la literatura africana moderna” y en Sudáfrica no han dejado de realizar homenajes en su honor. Quizás el que más le hubiera gustado habría sido la creación del Eskia Institute, un centro de aprendizaje para el desarrollo afro-centrado.

Además, en su Sudáfrica natal, el Museo Amazvi de Literatura de Sudáfrica creó esta exposición on line, con fotografías procedentes del archivo de Drum Magazine y diversos archivos, para contar su historia con imágenes. Muy recomendable.