Miles de menores son traficados cada año en la costa occidental africana, vendidos por sus familias por cifras ridículas como 30 euros al cambio y una vaga promesa de una supuesta vida mejor, que se traduce en una vida de semiesclavitud trabajando de sol a sol durante años alejados de sus países y familiares.

Un tráfico imparable, conocido desde hace años y del que no sólo apenas se habla sino que se termina viendo como algo normal. Tal y como explican los responsables de la campaña ‘No estoy en venta’, en los países de origen “hay una cierta banalización de estos fenómenos, está más o menos socialmente aceptado, y por eso es aún más difícil luchar contra ello”.

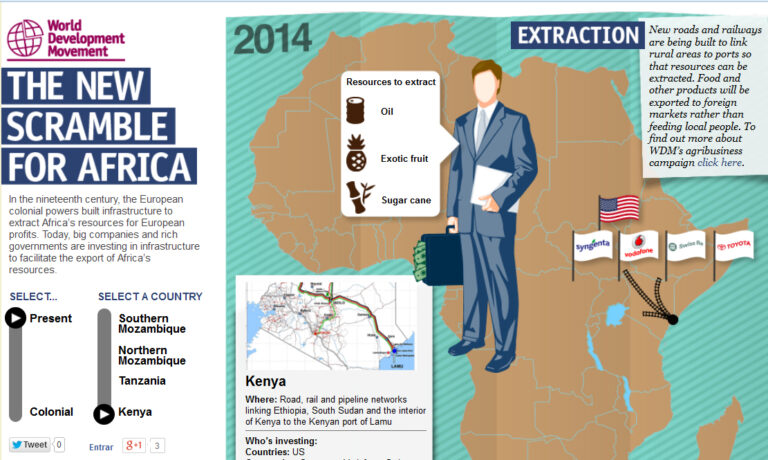

Juan José Gómez Serrano, responsable del Centro Don Bosco de los Salesianos en PortoNovo, cuenta que uno de cada tres menores de 18 años está siendo traficado, ya sea a nivel nacional o internacional. Y es precisamente Benín uno de los países que más niños ‘exporta’, para trabajar en países vecinos como Nigeria, donde a trabajar en la piedra, Gabón, Congo o Costa de Marfil. Pero también hay niños nigerianos, togoleses… que van transitando de país en país.

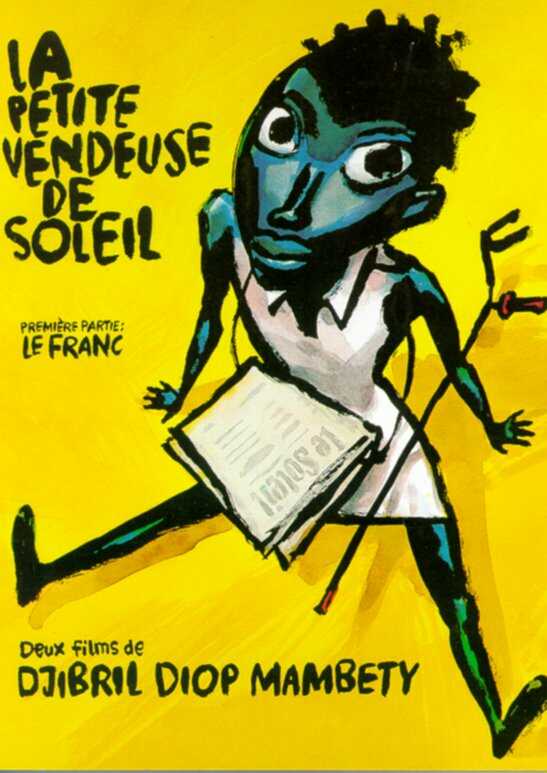

Estos chavales no conocen la lengua del país al que van, no tienen familia y, por lo tanto, están totalmente desprotegidos en el país de destino. Se puede hacer con ellos lo que se quiera: abuso sexual, trabajos forzados, no tienen ningún derecho ni nadie a quien recurrir. “Algunos ya no saben ni quiénes son, olvidan su lengua local, pierden su identidad”, explican en este corto que han hecho para denunciar la situación.

En el centro Don Bosco trabajan en varios ámbitos: identificación de los traficantes, sensibilización de las familias que a veces creen que realmente han enviado a sus hijos a una vida mejor, y no saben que han sido traficados, y, por supuesto, reinserción de los chicos y chicas que han sido traficados.

Pero no es nada fácil. La causa última, como siempre, es la pobreza, la falta de recursos de familias que no tienen lo suficiente para alimentar a todos sus hijos. Todo ello sumado a que mucho dinero detrás, es un negocio muy lucrativo par los traficantes y, además, es relativamente fácil, por la falta de controles y un código penal que no es suficientemente duro con este tema.

Una realidad que ya hace unos años contaba Xaquín López, periodista de TVE, en el libro ‘Las fronteras se cruzan de noche’, en el que relata cómo es este viaje de niños traficados desde Benín hasta Costa de Marfil, un país que durante años ha atraído a mano de obra barata de todos los países del África Occidental. Un viaje en el que recorre el destino de seis de estos chicos junto al traficante que se ocupa del ‘negocio’. Un hombre que ha sido a su vez, también un niño esclavo, y el que no le duelen prendas en decir que “enviar a un hijo a Costa de Marfil es una tradición en este región”, como si fuera una cuestión de costumbres.

“Hablan del tráfico de niños esclavos a cara descubierta, sin careta, como si fuera un oficio igual de normal que cualquier otro, más peligroso y con más riesgo, pero también más rentable”. Esto, unido a la corrupción, facilita mucho las cosas. Un ejemplo claro lo vemos en el libro, donde Xaquín López explica cómo, en una mañana, el traficante consiguió un ‘libro de familia a la carta’, registrando a los tres chicos que quería pasar al otro lado de la frontera como hijos suyos.

Esta facilidad es lo que permite que las cifras sean, a la vez tan escandalosas y tan silenciadas. En el vídeo, una de las responsables de la Policía contra el tráfico de menores de Benín asegura que se enfrentan a una media de seis niños traficados por día. Esto supone más de 2.000 al año, teniendo en cuenta sólo Benín y sólo los que detecta la policía. Con estas cifras, no sorprenden ya los cálculos de la Organización Internacional del Trabajo, que habla de hasta un millón de niños traficados en todo el mundo para realizar las más diversas labores: ya sea trabajo en plantaciones, minas, domésticos o de vendedores ambulantes. Un negocio que rentable que mueve casi tanto dinero como el tráfico de drogas.