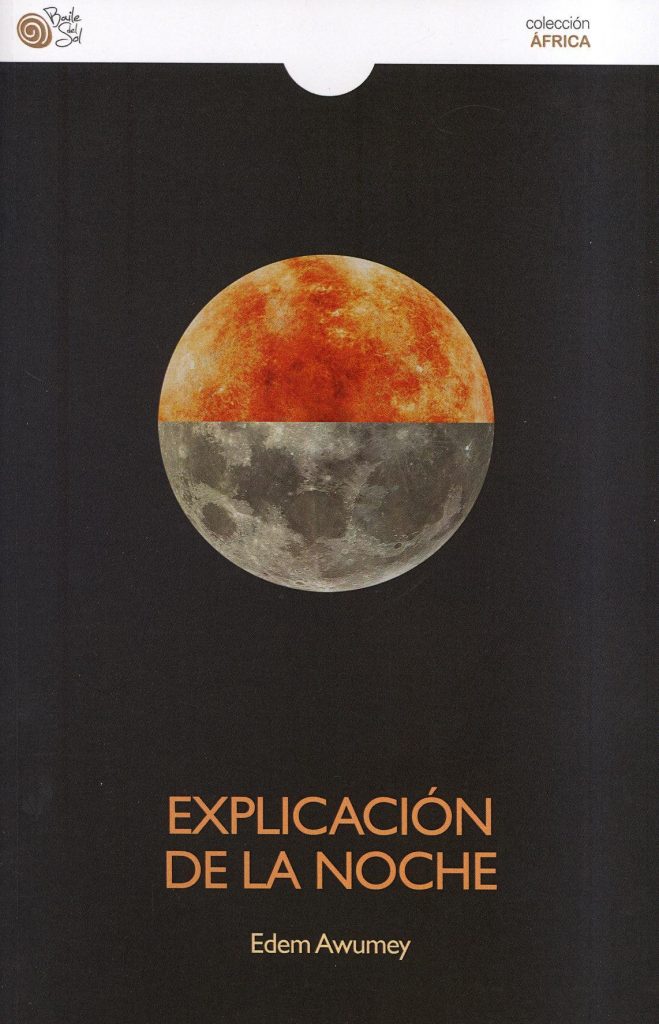

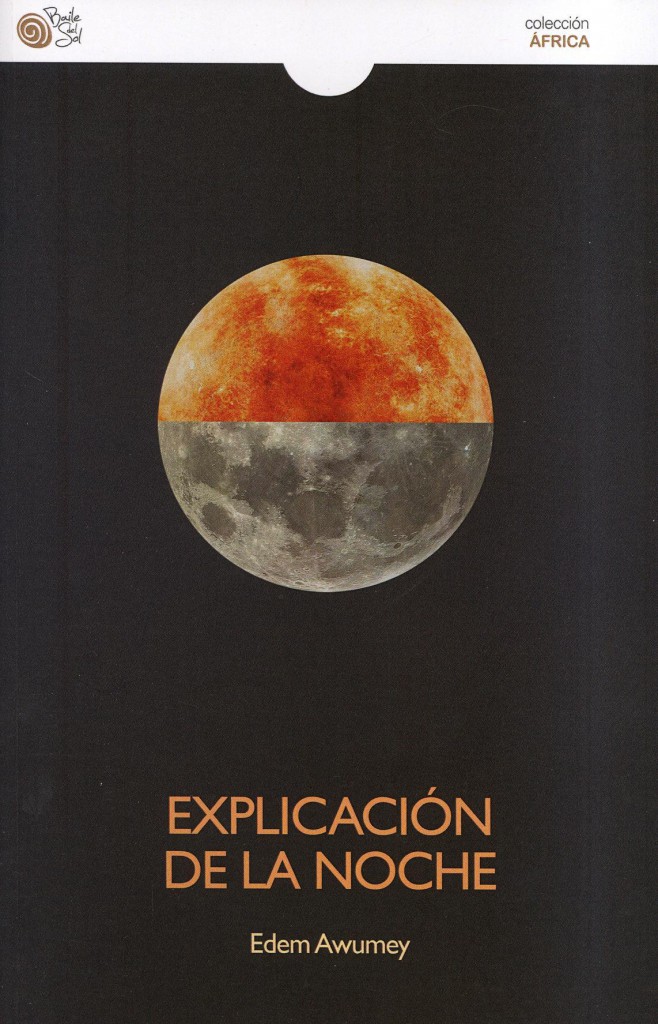

1-03-2016: El último libro del togolés Edem Awumey, Explicación de la noche, es una historia dura, turbulenta, que se agarra a las entrañas del lector mientras acompaña al protagonista, Ito Baraka, en un descarnado paseo por los últimos días de su vida. Últimos días en los que lucha contra la muerte para dejar por escrito la historia de su vida, la amarga historia que llevó a un brutal campo de prisioneros en su país natal, un país del que sólo sabemos que «reina un sol abrasador».

En aquel campo de prisioneros pasaron cosas que le impedirían rehacer su vida de verdad, pero también allí Ito Baraka conoce a la persona que le cambiaría la vida para siempre: el viejo Koli, el ciego que le guiará durante los meses más duros de sus estancia en el campo a través de los pliegues y las historias que guardan los libros. Un hombre al que nunca volvería a ver pero a quien sin embargo no deja de encontrarse en todas las ciudades que pisa; un hombre del que no puede huir.

Porque ésta es una historia jalonada por referencias a autores y obras célebres, pero también a otras desconocidas que permitirán al lector descubrir o recordar a un buen número de escritores. Especialmente los referentes africanos, como el poeta angoleño Agostinho Neto, (que sería, además, el primer presidente de Angola); Sony Labout Tansi, de Congo Brazaville, o Chinua Achebe ; aunque también aparecen otros, más o menos conocidos por el lector occidental: Beckett, Gabriel García Márquez, Imre Kertész, Bohumil Hrabal.

La historia relata, como decíamos, los últimos días de un joven africano que vive en Canadá donde se enfrenta a un cáncer terminal ahogado por el alcohol y por la necesidad de terminar de contar su historia. Aquella que comienza cuando era joven, en su país natal –nunca se nombra a Togo como tal, pero sí hay referencias al mercado de Hanoukopé o la historia de Togoville…-, donde quiso hacer frente a la dictadura, desafiando al régimen con obras de teatro y octavillas aparentemente inocuas que decían cosas como ésta:

“Qué tal tus ojos? – Mal

¿Qué tal tus piernas?- Mal.-

Pero puedes moverte

Frases aparentemente simples que, casi sin pretenderlo, desataron la protesta nacional. Porque eran simples pero no inofensivas: -“La poesía nunca ha sido inofensiva” y porque fueron el inicio de la revuelta: “Una primavera que nació a raíz de un puñado de palabras impresas en unos pedazos de papel, (…) y a causa de la cual habían matado a gente, hubo desaparecidos»-.

Él mismo fue durante años uno de esos desaparecidos, muerto en vida en un remoto campo de concentración de prisioneros en el que delató a sus compañeros que luego tuvieron un desafortunado –y, en mi opinión, demasiado rebuscado- final del que él se siente responsable. A su vuelta, ya nunca volvería a ser él mismo y eso le llevó a emprender el camino del exilio, buscando siempre al viejo Koli en los libros, las personas y los puertos que desde entonces visitó.

Opinión: Me ha absorbido este libro, a pesar o quizás debido a la oscuridad, al drama y la tristeza que destilan los personajes que aparecen en el libro y me han gustado mucho las referencias a otros autores, algunos de los cuales no conocía, y la puerta que el autor nos abre para descubrirlos.

El autor: Edem Awumey

Edem Awumey (Lomé, 1975), el autor de ‘Explicación del a noche’, es un consolidado escritor de origen togolés, autor de tres novelas más: Los pies sucios (seleccionada en 2009 para el Premio Goncourt, uno de los más importantes de las letras francesas) y que podemos leer en español también gracias a Baile del Sol; ‘Port-Mélo’, con la que obtuvo el Premio Literario de África Negra en 2006, y ‘Rose Déluge’, de 2011.

Awumey salió de Togo por elección cuando el mundo celebraba la llegada del nuevo milenio. No es un refugiado político, ni un emigrante económicos, pero “quería ver mundo y descubrir otras historias”. Actualmente, da clase de literatura francófona en Montreal, ciudad en la que comenzó en realidad su carrera de escritor. Antes, en su país se había dedicado sobre todo a montar obras de teatro amateur, precisamente igual que su protagonista Ito Baraka, en ‘Explicación de la noche’. Aunque las similitudes con el personaje terminan ahí, según él mismo ha explicado.