Aparecido en Ocho Leguas

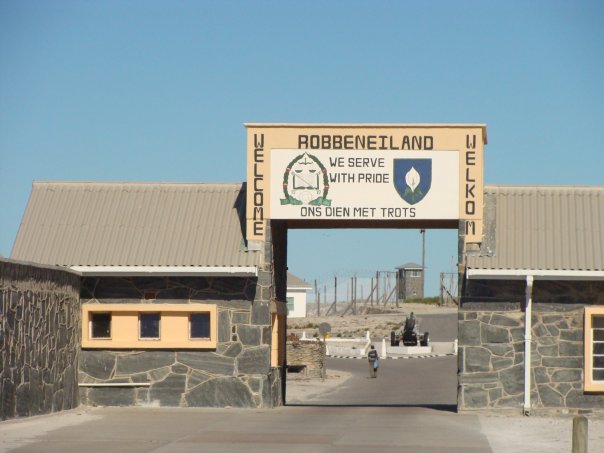

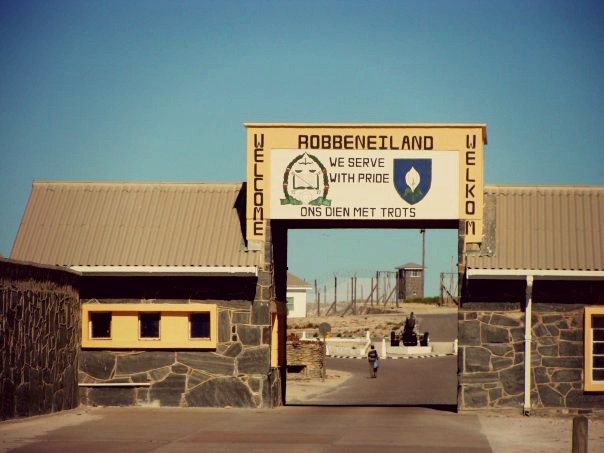

Puede resultar grotesco, pero Robben Island es hoy uno de los símbolos de la nueva Sudáfrica, un país que no sólo fue capaz de superar la tragedia del Apartheid sino que ha logrado transformar uno de sus peores recuerdos en un centro de atracción turística de primer orden. Es más, ha reconvertido a los antiguos presos políticos del Régimen en guías que, a la vez que se ganan la vida, recuerdan al viajero la que hace no tanto tiempo era la realidad del país que ahora visitan, esa misma que Clint Eastwood acaba de llevar al cine con Invictus, con Morgan Freeman en el papel de Nelson Mandela.

Visto desde Table Mountain, este lugar, que da cobijo a más de 130 especies naturales, tiene la forma de una apacible tortuga, pero su larga historia no ha tenido nada de pacífica y esta pequeña extensión de tierra ha servido desde siempre para los peores usos imaginables. Ya en el siglo XVII se utilizaba como lugar de internamiento para los enfermos mentales de Ciudad del Cabo y, más tarde, como leprosería, de lo que da fe un pequeño cementerio que todavía pervive en»]

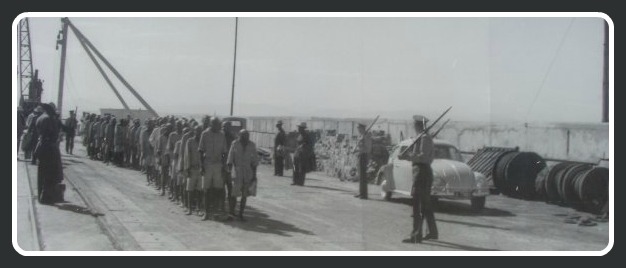

la isla y una ermita construida en 1841 a la que llamaron, precisamente, la iglesia de los leprosos.Durante la Primera Guerra Mundial, sirvió como estación de defensa y entrenamiento para los ingleses y, en general, siempre se utilizó como lugar de confinamiento, pero fue tras la implantación del Apartheid, en 1948, cuando Robben Island comenzó a convertirse en lo que hoy la hace merecedora de visita: uno de los mayores centros de detención de Sudáfrica para prisioneros políticos. Por sus celdas pasaron muchos de los que hoy en día dirigen los destinos del paísy allí estuvo preso nada menos que 18 años (del total de los 27 que estuvo encarcelado) el venerado Nelson Mandela.En fila de a dosEl viaje comienza en el Waterfront de Ciudad del Cabo, desde donde, si el tiempo lo permite, un moderno ferry parte puntual tres veces al día con destino a la Isla, a sólo 12 kilómetros de distancia. A la llegada al muelle, una fotografía en tamaño mural recibe al visitante: una larga fila de negros, encadenados y de dos en dos, avanza hacia la prisión bajo la atenta mirada de varios policías armados. Era así como los bantúes -como se denominaba a la gente de color bajo el Apartheid- entraban en la Isla.

la isla y una ermita construida en 1841 a la que llamaron, precisamente, la iglesia de los leprosos.Durante la Primera Guerra Mundial, sirvió como estación de defensa y entrenamiento para los ingleses y, en general, siempre se utilizó como lugar de confinamiento, pero fue tras la implantación del Apartheid, en 1948, cuando Robben Island comenzó a convertirse en lo que hoy la hace merecedora de visita: uno de los mayores centros de detención de Sudáfrica para prisioneros políticos. Por sus celdas pasaron muchos de los que hoy en día dirigen los destinos del paísy allí estuvo preso nada menos que 18 años (del total de los 27 que estuvo encarcelado) el venerado Nelson Mandela.En fila de a dosEl viaje comienza en el Waterfront de Ciudad del Cabo, desde donde, si el tiempo lo permite, un moderno ferry parte puntual tres veces al día con destino a la Isla, a sólo 12 kilómetros de distancia. A la llegada al muelle, una fotografía en tamaño mural recibe al visitante: una larga fila de negros, encadenados y de dos en dos, avanza hacia la prisión bajo la atenta mirada de varios policías armados. Era así como los bantúes -como se denominaba a la gente de color bajo el Apartheid- entraban en la Isla.

Un poco más allá, un detalle llama la atención. Alejada de todo lo demás se alza una pequeña casa de aspecto confortable y apacible jardín con la que desentonan las rejas en las ventanas y la alambrada que la rodea. Es el lugar donde pasó seis años de su vida otro de los presos políticos más importantes de Sudáfrica, Robert Sobukwe, fundador del Partido del Congreso Panafricanista (PAC), una corriente más radical que el Congreso Nacional Africano (CNA) de Mandela y con quien los gerifaltes del Apartheid se ensañaron especialmente. En esa casa-prisión, Sobukwe tenía todas las comodidades -entiéndase cama, libros, periódicos y comida-, pero le estaba absolutamente prohibido estar con el resto de presos e incluso hablar con sus carceleros debido a una ley creada ex profeso para él. Fueron seis años de silencio absoluto.

La celda de Mandela

El momento apoteósico llega cuando nos acercamos a la celda de Mandela. Es simplemente una más, pero los flashes se disparan y el apelotonamiento es inevitable. Todos quieren la imagen de los 3×2 metros cuadrados en los que el primer presidente democrático de Sudáfrica pasó buena parte de su vida. Una pequeña mesita de noche con una taza y un plato; una manta doblada en una esquina y un pequeño bidón son todo el decorado de la celda del preso 466/64, el que probablemente sea el recluso más célebre de la historia.

El momento apoteósico llega cuando nos acercamos a la celda de Mandela. Es simplemente una más, pero los flashes se disparan y el apelotonamiento es inevitable. Todos quieren la imagen de los 3×2 metros cuadrados en los que el primer presidente democrático de Sudáfrica pasó buena parte de su vida. Una pequeña mesita de noche con una taza y un plato; una manta doblada en una esquina y un pequeño bidón son todo el decorado de la celda del preso 466/64, el que probablemente sea el recluso más célebre de la historia.

A continuación, ya en una sala común, el encargado de la visita, George, que estuvo en la prisión condenado por terrorismo, relata las diferencias de alimentación y vestimenta entre las distintas clases creadas por el Apartheid. El sistema consideraba a los negros inferiores en todo y para todo, por lo que hasta la comida que recibían los presos era distinta: panecillos de trigo para blancos y de centeno para negros; dos terrones de azúcar para los primeros y tan sólo uno para los negros; pantalones largos para unos y cortos para otros y así continuamente, en todos los aspectos de la vida, hasta los más absurdos. Precisamente, estas eran algunas de las cosas que más indignaban a Mandela y que en más de una ocasión llevaron a protestas y todo tipo de plantes por parte de los presos.

La Universidad de la cárcel

Salimos, por fin, al patio. Durante los primeros años, los presos sólo podían estar aquí media hora al día, pero eso no fue impedimento para que aquí se forjaran las grandes reivindicaciones, como la de poder jugar al fútbol -lucha que recoge la película Más allá del juego– y donde se llevaba a cabo una importantísima labor de enseñanza: los presos políticos daban clases a quienes no sabían leer ni escribir y allí se gestaba y transmitía buena parte del ideario político del ANC. Es lo que se dio en llamar la Universidad de Robben Island.

El guía recuerda los momentos buenos pero no evita contar los malos. Habla de los golpes, la violencia y el miedo mientras reflexiona sobre por qué aceptó este trabajo. «El primer día fue muy difícil, no pude evitar ponerme a llorar, pero ahora me gusta explicar a la gente lo que pasó, para que no se vuelva a repetir». Además, y al fin y al cabo, ha conseguido un trabajo y una casa rodeado de compañeros, nada más y nada menos que en un lugar declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad desde 1999.

El tour acaba con la obligada visita a la tienda, en la que se puede encontrar la sobreexplotada imagen de Mandela impresa en todos los objetos imaginables, pero también algunas fotografías de otros prisioneros, estos desconocidos, como la de los últimos cautivos que abandonaron la isla, vestidos con traje y el brazo en alto en señal de triunfo, con una inscripción debajo: Queremos que Robben Island refleje el triunfo de la libertad y la dignidad humana sobre la opresión y la humillación.