Una hora de furia, de verdades escupidas a la cara sin acritud, pero sin cortarse un pelo. Una hora en la que la actriz Silvia Albert, responsable del espectáculo junto a Carolina Torres Topaga y Laura Freijo, habla de tú a tú al espectador mientras hace un recorrido por una biografía generacional que no es sólo la suya sino la de muchas otras mujeres españolas y negras como ella.

Una obra que va más allá del simple teatro para convertirse en un espectáculo multidisciplinar en el que las nanas y los efectos especiales se mezclan de un modo natural y sencillo. Un montaje que es en realidad un monólogo en el que la única protagonista nos cuenta sus vivencias,vistas con los ojos de quien, a los 40 años, se puso a analizarlas y se dio cuenta de que no existían referentes para ella. “Buscaba un espejo donde mirarme y no lo había”, explica.

Porque imagínense lo que era ser una niña negra, nacida en San Sebastián en 1976 –“¿San Sebastián de dónde?, ¿el del País Vasco, el del España?”, era la invariable respuesta–. No fue hasta los cinco años cuando comenzó a darse cuenta de que era negra –“negra, me gritaban negra”, canta en un homenaje al poema de la afroperuana Victoria Santa Cruz–. Pero ¿Qué es ser negra?”. Ser negra era, en el mejor de los casos, que te tocasen el pelo y los brazos, que te llamasen conguito o te preguntasen de dónde venías. En el peor, venían las risas, los insultos o el desprecio.

La adolescencia no mejoró las cosas, y en su texto recoge historias, suyas y de otras mujeres negras con las que ha compartido reflexiones, del primer novio, su familia, sus amigos… Un repaso a la sociedad española, desde la abiertamente racista a aquellos que acercaban a ella desde una posición paternalista o caritativa. Un discurso donde el chaparrón cae por igual a progres que a carcas y que dispara lo mismo a El Corte Inglés que a Mercadona.

Y todo ello acompañada sólo de música, unos focos y una camisa de motivos africanos que lo mismo hace de bebé que sirve de cama. Un texto brillante, bien contado y cantado, repleto de la fuerza que le da la espectacular voz de la actriz y la cercanía que permiten las producciones pequeñas.

En la parte discursiva, tampoco escapan a la crítica la colonización –‘nosotras estábamos aquí primero’, el machismo, y hasta los negros que niegan la realidad, probablemente para no tener que afrontarla. “A mí nunca me han parado por ser negra… Bueno, sí, una vez, pero…”. Citando a Malcon X y su discurso A las bases, dice Silvia: «Están los negros de la casa y los del campo. Los del campo odian al amo, pero los de la casa le aman (…) Están domesticados».

También hay espacio para la idealizada madre patria: África, donde se ecuentra el árbol sagrado de los mangos, pero una reflexión muy clara: “pero tampoco soy de Guinea: allí soy una turista”, se dice ella misma. Así que no le queda otro que seguir buscando referentes aquí en España que, definitivamente, no es país para negras -¿por qué una actriz negra no puede ser nunca Bernarda Alba, por ejemplo?»-. Y si no los encuentra, mujeres como Silvia Albert tendrán que crearlos ellas mismas. Sin duda, es lo que ya están haciendo con esta obra. Un pedazo de texto que merece mucho la pena ver para seguir deconstruyendo ideas y prejucios.

Eso sí, como pequeña producción que es, No es país para negras se representa sólo en pequeñas píldoras aquí y allá. Así que para quienes estéis interesados, podéis seguirlas en su página web o por facebook y ver por dónde andarán en los próximos meses.

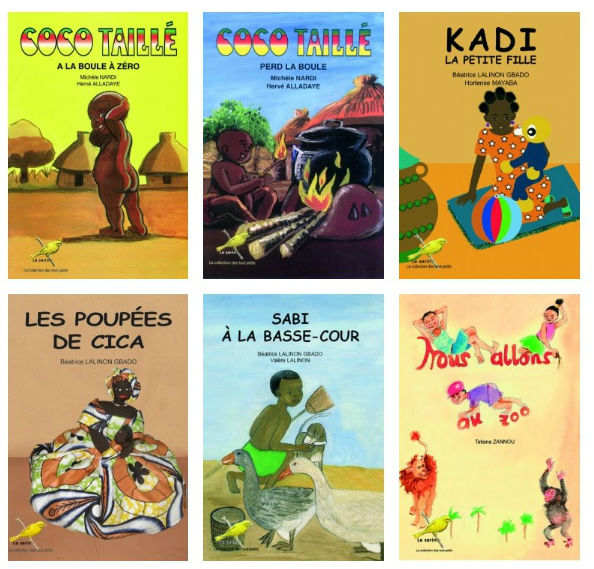

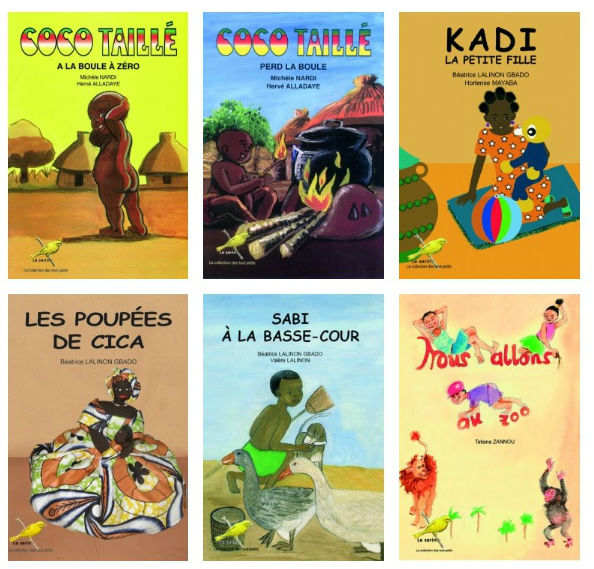

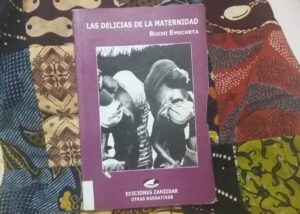

Lamentablemente, en España apenas existen referencias: ni libros, ni dibujos, ni historias que nos hablen de la comunidad afrodescendiente, y ni siquiera de la propia comunidad africana. Las novelas de autores africanos que podemos encontrar en castellano son pocas de por sí, pero si hablamos de cuentos y textos infantiles, la variedad es todavía menor. Incluso dentro del propio continente, no es tan fácil encontrar relatos propios, debido a las dificultades de edición e impresión, que a veces hacen que sea más barato exportar los libros desde Europa (no digamos ya cuando se trata de donaciones).

Lamentablemente, en España apenas existen referencias: ni libros, ni dibujos, ni historias que nos hablen de la comunidad afrodescendiente, y ni siquiera de la propia comunidad africana. Las novelas de autores africanos que podemos encontrar en castellano son pocas de por sí, pero si hablamos de cuentos y textos infantiles, la variedad es todavía menor. Incluso dentro del propio continente, no es tan fácil encontrar relatos propios, debido a las dificultades de edición e impresión, que a veces hacen que sea más barato exportar los libros desde Europa (no digamos ya cuando se trata de donaciones).